Les illusions d’optique, bien plus que de simples curiosités visuelles, s’avèrent être un outil précieux pour les neuroscientifiques dans leur quête de compréhension du fonctionnement du cerveau et de la perception. Une étude récente menée par l’Université de Tokyo révèle que les souris, tout comme les humains, sont sensibles à un type particulier d’illusion appelé « neon color spreading ».

L’étude du professeur Watanabe est la première à démontrer que l’illusion «neon color spreading», jusqu’alors étudiée chez l’humain, est également perçue par les souris. Cette découverte est d’autant plus significative qu’elle permet aux chercheurs d’utiliser ces rongeurs comme sujets d’étude pour des expériences qui ne peuvent être réalisées sur des personnes, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans la compréhension des mécanismes cérébraux liés à la perception.

Le professeur Watanabe souligne l’importance de cette avancée : «Savoir que ce type d’illusion fonctionne sur les souris est utile pour les neuroscientifiques comme moi, car cela signifie que les souris peuvent servir de sujets de test pour des cas où les humains ne peuvent pas être utilisés.»

Combiner électrophysiologie et optogénétique pour étudier l’illusion

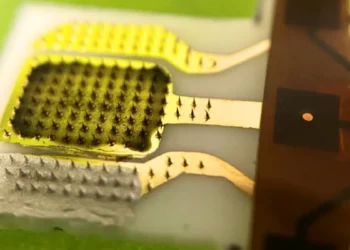

L’étude menée par l’équipe du professeur Watanabe est également novatrice dans son approche méthodologique. Pour la première fois, les chercheurs ont combiné deux techniques d’investigation, l’électrophysiologie et l’optogénétique, pour étudier l’illusion «neon color spreading» chez les souris.

Comme l’explique le professeur Watanabe, «pour vraiment comprendre ce qui se passe dans le cerveau lors des expériences perceptuelles, nous devons utiliser certaines méthodes que nous ne pouvons pas utiliser sur les personnes. Il s’agit notamment de l’électrophysiologie, l’enregistrement de l’activité neuronale avec des électrodes, et de l’optogénétique, où des impulsions lumineuses permettent d’activer ou de désactiver des neurones spécifiques dans un cerveau vivant.»

Résoudre un débat de longue date en neurosciences

Les résultats de cette étude apportent un éclairage nouveau sur un débat qui anime la communauté neuroscientifique depuis de nombreuses années : quel est le rôle des différents niveaux de neurones dans la perception de la luminosité ?

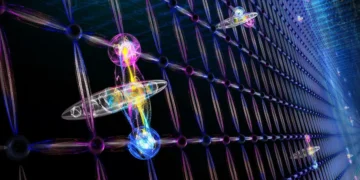

Selon le professeur Watanabe, «après qu’un stimulus visuel ait atteint l’œil, il est transmis au cerveau par les nerfs et est ensuite reçu par une série de couches de neurones appelées V1, V2, etc., où V1 est la couche la plus basique, et V2 et au-delà sont considérées comme des couches supérieures. Il existe un débat de longue date en neurosciences sur le rôle que jouent les niveaux supérieurs dans la perception de la luminosité, et ce n’était pas une chose facile à étudier.»

L’expérience menée sur les souris a permis de montrer que les neurones de V1 répondaient non seulement à l’illusion, mais aussi à une version non illusoire du même type de motif. Cependant, seule la version illusoire a révélé le rôle crucial des neurones de V2 dans la modulation de l’activité des neurones de V1, prouvant ainsi leur implication dans la perception de la luminosité.

Vers une meilleure compréhension des mécanismes neuronaux

Cette étude démontre l’efficacité des modèles murins dans ce domaine des neurosciences et ouvre la voie à de nouvelles recherches. Le professeur Watanabe espère que ces expériences contribueront à son objectif ultime : clarifier les mécanismes neuronaux de la conscience.

En utilisant des illusions d’optique comme outil d’investigation, les neuroscientifiques disposent d’un moyen unique d’explorer les mystères du cerveau et de la perception. Les résultats de cette étude sur les souris représentent une avancée significative dans cette quête de compréhension, et laissent entrevoir de nouvelles découvertes passionnantes dans un avenir proche.

Alireza Saeedi, Kun Wang, Ghazaleh Nikpourian, Andreas Bartels, Nikos K. Logothetis, Nelson K. Totah, Masataka Watanabe, « Brightness illusions drive a neuronal response in the primary visual cortex under top down modulation, » Nature Communications: April 23, 2024, doi:10.1038/s41467-024-46885-6. Link (Publication)