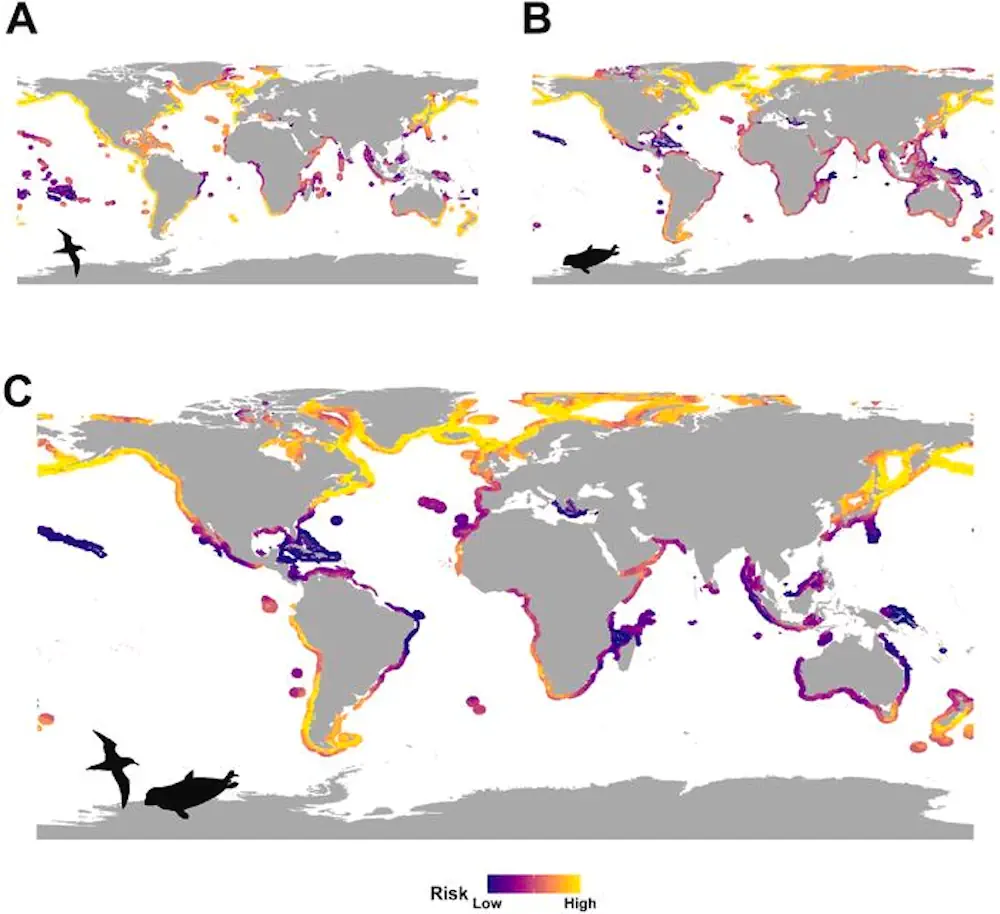

L’étude présente les premières cartes de risques mondiales combinant la dynamique du réseau alimentaire marin et le potentiel éolien pour prédire où les parcs éoliens offshore peuvent chevaucher les principales zones d’alimentation des oiseaux de mer et des mammifères marins.

Un modèle prédictif suggère que les oiseaux de mer et les mammifères marins s’alimentent dans les zones où le potentiel éolien est le plus important et que leurs populations peuvent être menacées si des parcs éoliens y sont construits. C’est l’une des principales conclusions d’une étude publiée dans le Journal of Environmental Management, fruit d’une collaboration entre des chercheurs de l’université Miguel Hernández d’Elche (UMH), de l’université de Murcie, de l’université Complutense de Madrid et de l’université d’Alicante. Les auteurs proposent d’élaborer des cartes de risques avant la planification spatiale des parcs éoliens en mer afin d’éviter les effets néfastes sur la biodiversité.

L’énergie éolienne offshore se développe rapidement dans le monde entier en réponse à la crise climatique. Toutefois, comme le souligne l’étude, notamment l’écologiste Juan Manuel Pérez-García de l’UMH, il est essentiel de comprendre ses effets écologiques potentiels pour garantir un développement durable.

Le professeur Pérez-García, qui a déjà étudié l’impact des parcs éoliens terrestres sur les populations d’oiseaux, souligne que « de la planification à l’exploitation, les éoliennes offshore peuvent affecter la faune et la flore de nombreuses façons ». Si certains effets peuvent être positifs – comme la création de sanctuaires marins de facto dans les zones où la pêche est interdite – des effets négatifs sont également évidents, notamment les collisions, le bruit sous-marin et la perturbation de l’habitat.

L’un des principaux défis consiste à prévoir si de fortes concentrations de faune marine seront présentes dans les zones sélectionnées pour l’installation de turbines. « Nous ne pouvons pas surveiller tous les animaux de la mer, c’est pourquoi nous devons estimer où ils sont susceptibles de se trouver à l’aide de modèles mathématiques », explique M. Pérez-García.

À cette fin, l’étude propose d’utiliser la structure des réseaux alimentaires marins – du phytoplancton aux prédateurs supérieurs – pour prédire les zones d’alimentation des oiseaux et des mammifères marins. Sur la base de cette approche, les auteurs ont créé des cartes de risque mondiales en superposant les points chauds de la biodiversité aux données sur la densité de l’énergie éolienne, indiquant les endroits où les parcs éoliens sont les plus susceptibles d’être développés.

Leur modèle a révélé un contrôle trophique « ascendant » : la richesse des espèces d’oiseaux et de mammifères marins dépend de la biomasse des niveaux trophiques inférieurs, tels que le phytoplancton, le zooplancton et les poissons. « Il est intéressant de noter que ce n’est pas la diversité des poissons qui importe le plus, mais la biomasse : il est plus important d’avoir une grande quantité de nourriture disponible que d’avoir une grande variété d’espèces », ajoute M. Pérez-García. Certaines espèces se nourrissent directement de plancton, tandis que d’autres dépendent des poissons qui consomment ces organismes microscopiques. Ce schéma permet aux chercheurs de prédire les zones de recherche de nourriture probables.

Les résultats montrent un chevauchement important entre les zones d’alimentation et les régions à fort potentiel éolien, en particulier dans l’hémisphère nord. En revanche, dans l’hémisphère sud, le chevauchement est moindre. Toutefois, les auteurs précisent que cela peut être dû à la rareté des données plutôt qu’à un risque réel plus faible.

« Ces cartes de risques sont un outil essentiel pour prévoir les conflits potentiels entre la conservation et le développement énergétique », commente M. Pérez-García. « L’objectif n’est pas de ralentir la transition énergétique, mais de la rendre compatible avec la biodiversité. »

L’étude souligne également que de nombreuses zones à haut risque pour la faune marine se trouvent en dehors des aires marines protégées (AMP), ce qui limite leur capacité à amortir les impacts. Les auteurs recommandent donc d’étendre et de renforcer les AMP, d’intégrer les données écologiques dans la planification de l’espace marin et d’établir des « zones d’exclusion » où la conservation de la biodiversité prime sur le développement énergétique.

Pour ce faire, ils affirment que les gouvernements doivent disposer d’outils d’aménagement du territoire solides, fondés sur des connaissances scientifiques indépendantes et actualisées. « Nous devons comprendre ce que font les espèces, où elles vont et où se trouvent leurs ressources », insistent-ils.

Dans ce contexte, le suivi des oiseaux à l’aide de dispositifs GPS est considéré comme un outil essentiel. Ces traceurs pourraient aider à localiser les zones de passage à haut risque et à évaluer les comportements. Par exemple, certaines études ont montré que certains oiseaux évitent les parcs éoliens en mer. La prochaine étape consistera à déterminer si les turbines perturbent les habitudes alimentaires, non seulement chez les oiseaux de mer, mais aussi chez les mammifères marins.

L’étude, dirigée par l’université d’Alicante, a été financée par la Generalitat Valenciana, le ministère espagnol de la science et de l’innovation et des fonds européens.

Article : « Potential feeding sites for seabirds and marine mammals reveal large overlap with offshore wind energy development worldwide » – DOI : 10.1016/j.jenvman.2024.123808

Légende illustration : Cette espèce fait partie des oiseaux de mer dont les zones d’alimentation peuvent se chevaucher avec les zones de développement de l’énergie éolienne en mer. Crédit : Juan Manuel Pérez-García.