Le verre est un matériau exceptionnel : on peut le fabriquer à partir de presque tous les éléments du tableau périodique, dans une variété quasi illimitée. Les seules conditions sont que les composants puissent être fusionnés puis rapidement refroidis. Ainsi, le mélange liquide se solidifie pour former du verre.

« Le verre est donc un liquide congelé« , explique le chimiste spécialiste du verre, Prof. Dr Lothar Wondraczek de l’Université de Jena. La diversité des compositions entraîne une variété tout aussi grande des propriétés du verre obtenu.

Toutefois, pour la science des matériaux, c’est un problème.

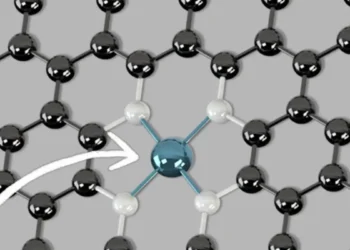

Contrairement aux matériaux cristallins, le verre n’a pas de structure interne ordonnée. Après le refroidissement, ses composants atomiques restent plus ou moins comme ils étaient à l’état liquide. Les scientifiques parlent de désordre corrélé : même s’il n’y a pas d’arrangement atomique récurrent et périodique, il n’y a pas non plus de pure aléatoire. Il existe plutôt des règles de construction et des corrélations résultant de l’interaction des composants entre eux.

« Pour trouver des recettes chimiques pour des verres aux propriétés adaptées, des processus d’optimisation longs et expérimentalement complexes sont souvent nécessaires« , note Wondraczek. « Il est donc particulièrement délicat de trouver précisément ces règles de construction et ces corrélations chimiques qui sont significatives pour une propriété ou une combinaison de propriétés. »

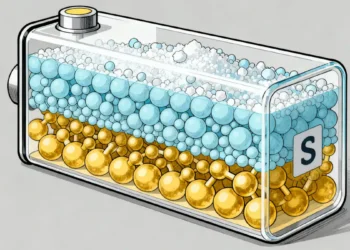

Par exemple, l’interaction de certains composants chimiques peut améliorer la résistance mécanique. Mais si le verre doit également avoir une conductivité ionique définie pour des applications de batterie, par exemple, des corrélations chimiques complètement différentes pourraient être pertinentes.

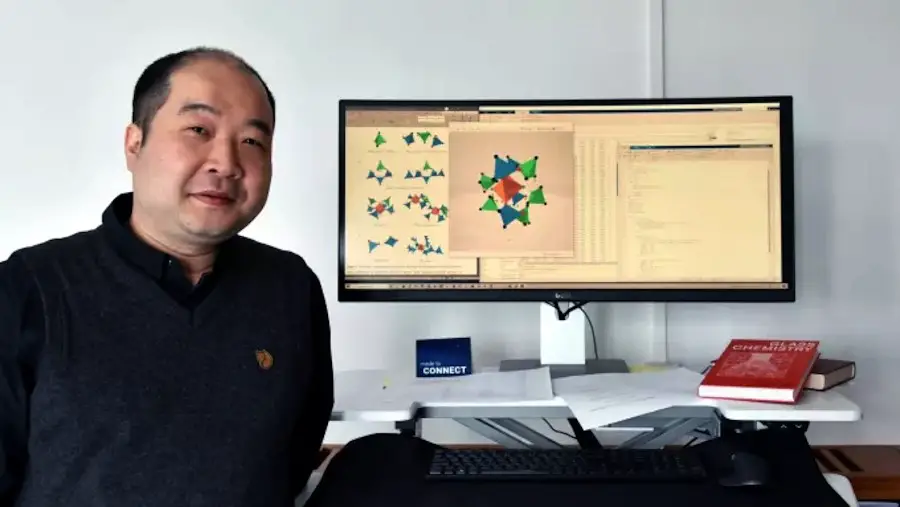

Les chercheurs dirigés par Lothar Wondraczek ont maintenant présenté une méthode qui pourrait accélérer et rendre plus efficace la recherche de ces dépendances corrélées. Comme ils le rapportent dans la revue scientifique « Advanced Science« , ils espèrent que cela ouvrira de nouvelles voies vers des matériaux en verre aux propriétés optimisées.

Quels ‘gènes’ déterminent les propriétés du matériau ?

Les corrélations chimico-structurelles sous-jacentes aux propriétés pratiques sont – en référence aux sciences de la vie – frappantes appelées ‘gènes’; l’ensemble des propriétés d’un matériau découle donc de son ‘génome’. Par exemple, les chercheurs de Jena ont jeté leur dévolu sur la conductivité des ions sodium.

Dans des verres polyioniques complexes, ils veulent découvrir quelles combinaisons de composants chimiques sont responsables de la conductivité pratiquement réalisable. De tels verres conducteurs d’ions peuvent être utilisés dans les batteries solides, par exemple.

« Tout d’abord, nous avons besoin d’un ensemble de données expérimentales suffisamment large et fiable que nous pourrons ensuite analyser avec des méthodes d’analyse génomique« , explique Zhiwen Pan, premier auteur de la publication.

Comparable aux approches utilisées en bio-informatique, cette méthode recherche les ‘gènes’ qui déterminent les propriétés, sauf que dans ce cas c’est un matériau et non un organisme vivant qui est impliqué.

Le verre polyionique étudié est constitué d’une combinaison d’oxydes, de fluorures, de sulfates, de phosphates et de chlorures. Les propriétés observables du matériau résultent des interactions de cette multitude de composants chimiques. Toutefois, en raison de la complexité de ces composants, il n’est possible de se prononcer sur la structure et la disposition spatiale des éléments de base que dans une mesure très limitée, de sorte que les propriétés qui en résultent sont difficilement prévisibles.

Au lieu de procéder à des expériences de laboratoire fastidieuses, il est désormais possible d’identifier les compositions optimales à l’aide de modèles analytiques.

« Nous avons également pu montrer que les ‘gènes’ que nous avons trouvés s’accordent très bien avec le peu que nous savons de la structure de ces verres grâce aux analyses spectroscopiques« , conclut Wondraczek.

Dans la tradition d’Otto Schott

Dans son « analyse du génome » du verre, l’équipe d’Iéna poursuit des approches méthodologiques qui ont été introduites pour la première fois à Iéna il y a 130 ans par Otto Schott, le pionnier de la recherche sur le verre.

« Schott a été le premier à développer des verres modernes grâce à des variations systématiques de la composition chimique. À partir de ses observations, il a établi des corrélations entre la chimie et les propriétés pratiques« , explique M. Wondraczek.

Et d’ajouter : « Avec le physicien Adolf Winkelmann, alors professeur à l’université d’Iéna, Schott a traduit ces résultats en modèles mathématiques de régression, précurseurs en quelque sorte de ce que les chercheurs utilisent aujourd’hui dans le cadre de l' »apprentissage automatique« .

Publication originale / Pan Z, Dellith J, Wondraczek L, Genome mining in glass chemistry using linear component analysis of ion conductivity data, « Advanced Science » (2023), DOI : 10.1002/advs.202301435