Denis Benita, Ademe (Agence de la transition écologique)

Les poids lourds représentent 27 % des émissions de CO2 liées au transport. Leur électrification apparaît ainsi indispensable pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais celle-ci peine à se déployer pour l’instant, notamment du fait de son coût élevé. Différents leviers sont actionnés pour accélérer cette transition.

Les poids lourds représentent, en France, 27 % des émissions de CO₂ liées aux transports, alors même qu’ils ne constituent que 1,3 % du parc automobile du pays. Le parc des camions compte environ 600 000 véhicules quand la France recense 39 millions de voitures. Un constat qui s’explique à la fois par leur très forte consommation de carburant et par le fait qu’ils roulent sur de très longues distances.

L’enjeu de diminuer leur impact environnemental apparaît donc majeur. Pour cela, plusieurs options existent aujourd’hui :

- la plus plébiscitée actuellement est de se tourner vers le biocarburant B100, produit à partir de colza. Il s’agit de l’unique biocarburant éligible, à ce stade, à la vignette Crit’Air 1, qui sera peut-être un jour la seule permettant d’accéder à certaines zones à faibles émissions (ZFE). Il a l’avantage d’être facile à adopter : il suffit de le substituer au diesel dans son réservoir et de s’assurer que son véhicule est bien compatible.

- La deuxième option vers laquelle se tournent nombre d’acteurs du transport routier est le gaz naturel véhicule, en privilégiant autant que possible son alternative renouvelable avec le biogaz naturel véhicule. Là aussi, éligible à la vignette Crit’Air 1, sa mise en œuvre est plus complexe, avec l’achat d’un camion dédié et la nécessité de se situer à proximité d’une station de gaz naturel pour véhicules (GNV).

- La dernière option est l’achat d’un poids lourd électrique, qui demeure très minoritaire. Sur les quelque 50 000 camions vendus en France en 2024, seuls 670 étaient électriques, soit 1,4 % du marché – contre 33 % des bus et 16,9 % des voitures.

Cette solution constitue pourtant le choix le plus vertueux sur le plan environnemental, mais certains freins restent à lever pour faciliter son déploiement.

Électrifier, l’option privilégiée par la France

Le premier intérêt du poids lourd électrique est son absence d’émissions de particules fines et d’oxyde d’azote. Les émissions de CO2 ne sont pas nulles – il faut prendre en compte celles liées à la production de l’électricité utilisée –, mais elles sont malgré tout 75 % plus faibles que celles d’un camion diesel.

Il est ainsi particulièrement pertinent pour les centres-villes, où circulent tous les petits poids lourds de 19 tonnes qui réalisent les livraisons du dernier kilomètre.

Le marché des batteries étant déjà tiré par les constructeurs de véhicules particuliers, la présence de très gros constructeurs devrait permettre d’importantes économies d’échelle qui, indirectement, vont aider à faire baisser le prix des camions.

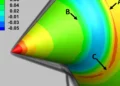

La filière possède en outre un excellent rendement « du puits à la roue » (c’est-à-dire, prenant en compte tout le cycle de vie de l’énergie utilisée), bien meilleur que ceux des filières diesel ou hydrogène par exemple. La France étant dotée d’une énergie électrique majoritairement décarbonée, elle aurait tort de s’en priver, d’autant que son réseau électrique est également très développé et très performant, maillage qui facilitera le déploiement de stations de charge sur l’ensemble du territoire.

C’est donc depuis quelques mois cette option qui mobilise en France la plus forte volonté politique, en accord aussi avec les différents acteurs français de l’industrie automobile qui privilégient la filière électrique à l’hydrogène. La plupart des constructeurs de camions envisagent d’ailleurs de vendre au moins 50 % de véhicules électriques à partir de 2030, sachant que l’Europe leur impose par ailleurs des quotas relativement stricts de réduction de leurs émissions de CO2.

Cette transformation pose toutefois de nombreux défis.

Pousser le développement de la filière

Le premier défi est de parvenir à structurer la filière en incitant ses acteurs à investir massivement dans le développement des poids lourds électriques.

Cela passe aujourd’hui principalement par la réglementation. Des règles drastiques ont ainsi été imposées au cours des dernières années aux constructeurs par l’UE, qui sont désormais tenus de diminuer de 45 % leurs émissions moyennes de CO2 en 2030, de 65 % d’ici à 2035 et de 90 % à horizon 2040.

À cette réglementation s’ajoutent les « normes euro » qui encadrent les émissions de polluants. La prochaine, Euro 7, sera introduite en 2028. Là aussi, l’absence d’émissions de particules et d’oxydes d’azote par le poids lourd électrique joue en sa faveur. Respecter ces seuils les forcera à redoubler d’ingéniosité pour accélérer leur production de poids lourds électriques.

Le défi est également technique : sur les camions électriques, le poids important des batteries augmente la charge à l’essieu, qui peut excéder la charge maximale réglementaire admissible et risque de mettre à mal l’architecture du véhicule. Une contrainte qui doit être prise en compte par le constructeur – en ajoutant par exemple un essieu supplémentaire – et qui rehausse mécaniquement le prix final.

Déployer des infrastructures de recharge

L’autre pan de la transition des poids lourds vers l’électrique est le déploiement indispensable d’infrastructures de recharge. Si les petits camions (parfois équipés de chargeurs embarqués) et les bus peuvent se recharger au dépôt, les gros qui réalisent de longues distances sur plusieurs jours doivent pouvoir trouver, au fil de leurs trajets, des stations de recharge.

Or, aujourd’hui, la France ne compte qu’une trentaine de stations poids lourds, chacune étant dotée de trois ou quatre bornes de recharge. Ce chiffre devrait atteindre 80 à 90 stations d’ici la fin de l’année. Par ailleurs le règlement européen AFIR impose aux pays de l’UE d’implanter des bornes d’au moins 350 kilowatts (kW) pour les poids lourds sur les principaux axes routiers, avec deux paliers de déploiement prévus à horizon 2025 puis 2030.

Selon un rapport de mars 2024, commandé sur le sujet par des entreprises privées, dont Enedis, TotalEnergies et Vinci Autoroutes, ce besoin devrait grimper d’ici à 2035 à 12 200 bornes réparties sur 519 aires de services et de repos. On estime à 630 millions le coûts des investissements alors nécessaires pour répondre à ces besoins.

À noter que certaines de ces stations pourront dépasser très prochainement le seuil de 1 MW de puissance, contre 350 à 400 kW aujourd’hui. Un camion électrique pourra ainsi se recharger intégralement en trente minutes, pendant la pause du chauffeur, contre plus d’une heure aujourd’hui. Une réponse à la question de l’autonomie des véhicules, souvent pointée comme un frein à leur adoption.

Le rapport est en outre rassurant sur les éventuels risques de tension que ce déploiement pourrait faire émerger sur le réseau électrique. Il pointe une très forte complémentarité entre poids lourds électriques et véhicules légers électriques, les premiers se rechargeant plutôt en journée et en semaine, quand les seconds sont rechargés plutôt la nuit et les week-ends.

Une nouvelle problématique surgit toutefois quant aux bornes de recharge : le foncier à mobiliser. De plus en plus puissantes, elles prennent aussi de plus en plus de place : une station de type MCS (Megawatt Charging System) prend à elle seule la place d’un tracteur routier (véhicule motorisé qui tracte la semi-remorque des poids lourds) avec sa remorque !

Lever les obstacles économiques

Aujourd’hui, le principal obstacle à la bascule des poids lourds vers l’électrique est économique. Le coût très élevé des poids lourds électriques, en particulier, constitue le frein majeur à leur appropriation. À l’achat, un tel véhicule présente aujourd’hui trois fois le coût d’un poids lourd thermique.

Ce prix, même s’il devrait diminuer avec le temps, est tel que les économies réalisées à l’utilisation – par l’alimentation en électricité plutôt qu’en gasoil – ne suffisent pas à compenser son surcoût pour l’instant.

Si l’on souhaite amorcer dès à présent la transition, l’aide publique sera donc indispensable. Dans ce cadre, l’Agence de la transition écologique (Ademe) a lancé, en 2024, l’appel à projets e-Trans, qui vient financer des véhicules lourds électriques. Doté d’une enveloppe totale de 110 millions d’euros, le budget de cet AAP est réparti en trois lots distincts : 95 millions d’euros pour les poids lourds 100 % électriques à batterie, 10 millions d’euros pour les autobus et navettes urbaines 100 % électriques à batterie et 5 millions d’euros pour les autocars 100 % électriques à batterie.

Depuis, un deuxième système a été créé par le gouvernement qui repose sur des fiches CEE (Certificat économie d’énergie). Ces aides financées par les pénalités payées par des entreprises polluantes octroient des bonus de 35 à 53 000 euros sur tous les achats de poids lourds électriques engagés avant 2030.

Enfin, le programme public Advenir vise à subventionner des infrastructures de charge.

Innover avec les autoroutes électrifiées et le rétrofit

Par ailleurs, deux systèmes innovants en matière d’électrification méritent que l’on s’y attarde : les autoroutes électrifiées et le rétrofit. Chacun présente des atouts pour atténuer le frein économique, diminuer l’impact environnemental de ces véhicules ou les besoins en bornes de recharge.

En premier lieu, les autoroutes électrifiées : équipées de rails au sol, de caténaires ou de systèmes à induction, elles permettraient aux poids lourds – et peut-être, à plus long terme, aux voitures – de se recharger en roulant. Son principal atout est d’alléger les camions, en les dotant de batteries plus petites, donc de réduire le besoin en bornes de recharge et de diminuer la pression sur les métaux critiques : lithium, cobalt, nickel ou graphite… dont l’usage va entrer en compétition avec d’autres secteurs.

Une des limites de ce système est qu’il doit idéalement être transfrontalier. Un camion transitant de l’Allemagne à la France devra pouvoir bénéficier d’une continuité de service. Or ces deux pays envisagent à ce stade deux méthodes différentes : le rail pour la France, la caténaire pour l’Allemagne. Des efforts de coordination apparaissent indispensables.

L’autre problème relève de la temporalité. Le système ne sera sans doute mature qu’en 2030. D’ici là, la filière de poids lourds électriques classiques et les infrastructures de recharge ont le temps de se développer… La solution sera-t-elle toujours pertinente ? La viabilité économique du système pose aussi question : le système sera-t-il suffisamment utilisé ? Au risque, sinon, que l’opérateur ne puisse se rémunérer.

Le rétrofit, enfin, qui consiste à convertir un véhicule thermique de plus de cinq ans en véhicule électrique en remplaçant le moteur, est un autre système à creuser. La méthode émerge pour l’instant sur les autocars, pour lesquels l’équation économique est plus favorable. Mais le marché du camion commence à s’y intéresser. Beaucoup moins chère qu’un camion neuf, plus vertueuse d’un point de vue environnemental, cette solution apparaît plus viable à court terme que les autoroutes électrifiées.

Investir de façon cohérente

Des freins, évoqués au fil de l’article, restent à lever pour qu’une bascule définitive s’opère dans le secteur des poids lourds vers l’électrique.

Toutefois, les injonctions réglementaires envers la filière, les investissements dans les infrastructures de recharge et l’accompagnement public d’incitation à l’achat de poids lourds électriques devraient accélérer le processus.

Aujourd’hui, l’État s’engage dans cette direction, mais il doit veiller à ne pas diluer ses efforts. D’autres investissements ont lieu dans des filières comme le gaz ou l’hydrogène : si des complémentarités peuvent exister avec la filière des poids lourds électriques, il faut toutefois veiller à ce qu’ils ne viennent pas phagocyter les efforts alloués à ces derniers.

Denis Benita, Ingénieur transports, Ademe (Agence de la transition écologique)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Légende illustration : Les poids lourds ne représentent que 1,3 % du parc automobile français, mais plus d’un quart des émissions de CO2 liées au transport.