La quête de ressources énergétiques durables occupe une place prépondérante dans les préoccupations actuelles, alors que les combustibles fossiles continuent de dominer la production mondiale d’énergie. Face à la nécessité de réduire les émissions de CO2, l’hydrogène émerge comme une option viable, mais sa fabrication artificielle reste coûteuse et parfois polluante. Une alternative se dessine avec l’hydrogène naturel, issu de processus géologiques. Où localiser des gisements exploitables à grande échelle ? Des chercheurs apportent des éléments de réponse en désignant les chaînes de montagnes comme des zones privilégiées pour leur production.

Les mécanismes de production d’hydrogène naturel

Plusieurs processus géologiques permettent de générer de l’hydrogène naturel. Parmi eux, la transformation bactérienne de matière organique et la décomposition de l’eau par la radioactivité dans la croûte terrestre ont été identifiées comme des sources potentielles. Des traces de cet hydrogène ont été détectées dans diverses régions du globe. Au Mali, par exemple, de modestes volumes sont extraits de couches sédimentaires riches en fer, démontrant ainsi la faisabilité de son utilisation énergétique.

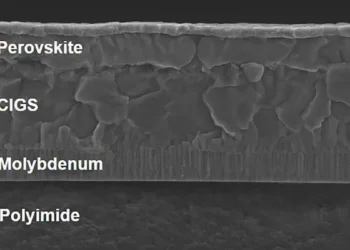

Cependant, la serpentinisation apparaît comme le mécanisme le plus prometteur pour une production significative. Ce processus survient lorsque des roches du manteau terrestre, habituellement enfouies à grande profondeur, réagissent avec l’eau. Cette interaction transforme leurs minéraux en serpentins tout en libérant de l’hydrogène gazeux. Pour que cette réaction ait lieu, ces roches doivent être rapprochées de la surface par des mouvements tectoniques, un phénomène observé dans deux contextes principaux : les bassins océaniques issus de la séparation des continents et les chaînes de montagnes formées par leur collision.

Une modélisation tectonique pour localiser les gisements

Une équipe dirigée par le Dr Frank Zwaan, du Centre de recherche GFZ Helmholtz, a employé une modélisation tectonique numérique pour analyser le potentiel des environnements géologiques. Leurs simulations, ajustées à partir de données réelles, retracent l’évolution complète des plaques, depuis la fracture initiale des continents jusqu’à la formation des reliefs montagneux. Ce travail a permis d’identifier les moments et les lieux où les roches du manteau sont exhumées, ainsi que les conditions favorisant leur contact avec l’eau à des températures idéales pour la serpentinisation, soit entre 200 et 350 °C.

Les conclusions montrent que les chaînes de montagnes offrent des conditions bien plus avantageuses que les bassins de rift. Dans ces reliefs, les roches exhumées se maintiennent à des températures optimales, tandis que la circulation abondante d’eau à travers les failles amplifie le rendement de la réaction. La capacité de production annuelle d’hydrogène y serait jusqu’à 20 fois supérieure à celle des bassins. De surcroît, les roches réservoirs, comme les grès, nécessaires pour accumuler des volumes exploitables, abondent dans les montagnes, contrairement aux zones profondes des bassins de rift où elles font souvent défaut.

Explorer les chaînes de montagnes pour l’énergie de demain

Ces résultats incitent à intensifier les efforts d’exploration dans les chaînes de montagnes. Des indices de production d’hydrogène naturel ont déjà été relevés dans des régions comme les Pyrénées, les Alpes et les Balkans. Le Dr Frank Zwaan, qui a piloté cette étude, a insisté sur l’importance des stratégies à venir : «Il sera crucial de comprendre comment l’histoire tectonique d’un site influence la formation d’accumulations d’hydrogène exploitables. Nous devons déterminer le timing des processus géologiques clés, car pour que des réservoirs d’hydrogène se forment pendant l’orogenèse, un rifting doit avoir eu lieu au préalable. Les simulations tectoniques comme celles réalisées dans cette étude seront donc d’une grande valeur. »

Le professeur Sascha Brune, responsable de la section de modélisation géodynamique au GFZ, a complété cette analyse : « Cette recherche améliore notre compréhension des environnements propices à la génération d’hydrogène naturel. Compte tenu des opportunités économiques associées à l’hydrogène naturel, il est temps d’aller plus loin et d’étudier également les voies de migration de l’hydrogène ainsi que les écosystèmes microbiens qui consomment l’hydrogène en profondeur, pour mieux comprendre où des réservoirs potentiels peuvent se former. »

Publiés dans la revue Science Advances, ces travaux mettent en lumière le rôle des reliefs montagneux dans la production d’hydrogène naturel. En valorisant une ressource issue de la Terre elle-même, cette approche pourrait contribuer significativement à la transition vers des énergies plus respectueuses de l’environnement, tout en s’appuyant sur des données scientifiques rigoureuses.

Légende illustration : Panorama des Alpes suisses – Canton des Grisons en Suisse orientale, une zone potentielle d’exploration du H2 naturel. Crédit : Frank Zwaan, GFZ

Article : ‘Rift-inversion orogens are potential hotspots for natural H2 generation.’ / ( 10.1126/sciadv.adr3418 ) – GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung – Publication dans la revue Science Advances