Lorsque la durabilité d’un matériau rencontre les limites de sa résistance, les conséquences peuvent être aussi complexes que coûteuses. Tel est le cas des électrodes en platine, dont la dégradation inattendue dans des conditions spécifiques continue d’intriguer les chercheurs depuis près de vingt ans. En cause : une corrosion rapide sous polarisation négative, un phénomène qui compromet à la fois la production d’hydrogène et la fiabilité des capteurs électrochimiques. La clé du mystère semble désormais avoir été découverte grâce à une collaboration internationale.

Un mystère scientifique vieux de deux décennies

Les électrolyseurs utilisés pour produire de l’hydrogène ainsi que divers dispositifs électrochimiques reposent souvent sur des électrodes en platine fonctionnant sous polarisation négative. Ce métal noble est choisi pour ses propriétés exceptionnelles, mais sa stabilité apparente cache une réalité plus complexe. Sous certaines conditions, il se corrode rapidement, un comportement étonnant pour un matériau réputé robuste. Cette instabilité constitue un obstacle majeur à leur déploiement industriel.

Dans ce contexte, une question s’est longtemps posée : quel mécanisme explique cette corrosion ? Une hypothèse ancienne attribuait le phénomène aux ions sodium présents dans l’électrolyte, tandis qu’une autre mettait en avant l’interaction entre les ions sodium et hydrogène. Cependant, aucune preuve concluante n’avait encore permis de trancher.

Des chercheurs du SLAC National Accelerator Laboratory, rattaché au Département de l’Énergie des États-Unis, ont uni leurs forces avec des experts de l’Université de Leiden pour percer ce mystère. Grâce à une approche combinant expérimentation et modélisation informatique, ils ont pu observer directement la corrosion active de la platine. «La spectroscopie d’absorption des rayons X à haute résolution énergétique était la seule technique que nous pouvions trouver pour répondre aux conditions expérimentales,» a affirmé Thom Hersbach, scientifique au SLAC, soulignant ainsi l’importance des outils développés pour ces travaux.

Une cellule spéciale, conçue pour évacuer les bulles d’hydrogène générées pendant l’expérience, a également joué un rôle essentiel. Ce dispositif innovant a permis de garantir la précision des mesures tout en minimisant les interférences.

La confirmation d’une hypothèse longtemps suspectée

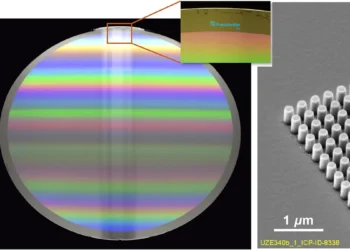

Les résultats obtenus ont confirmé les soupçons initiaux des chercheurs : les hydrides de platine sont responsables de la corrosion observée. Les données collectées ont été comparées à des simulations informatiques modélisant les spectres attendus pour différents composés, notamment les platinides et les hydrides. Seuls les spectres correspondant aux hydrides de platine ont coïncidé avec les observations expérimentales.

Dimosthenis Sokaras, chercheur principal à Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL), a commenté ces avancées en précisant : “En repoussant les frontières de la science des rayons X, le SSRL a développé des méthodes operando qui, combinées aux supercalculateurs modernes, nous permettent aujourd’hui d’aborder des questions scientifiques vieilles de plusieurs décennies.”

Les conclusions de cette étude permettent désormais d’envisager des solutions concrètes pour limiter la corrosion des électrodes en platine. En identifiant précisément les mécanismes impliqués, les chercheurs fournissent des bases solides pour améliorer la conception des électrolyseurs et des capteurs électrochimiques. Marc Koper, professeur à l’Université de Leiden, a souligné l’importance de cette démarche collaborative en déclarant : «montre à quel point il est important, dans le domaine scientifique, de réunir un grand nombre de compétences.»

De telles recherches illustrent parfaitement comment la synergie entre disciplines et institutions peut conduire à des découvertes significatives. Elles offrent non seulement des réponses à des interrogations fondamentales, mais préparent également le terrain pour des innovations futures.

Légende illustration : Visualisation en vue de dessus d’une surface de platine pendant la corrosion de la cathode. Les atomes de platine et d’hydrogène sont représentés respectivement en noir et en blanc. Les triangles bleus et violets indiquent les endroits où les atomes d’hydrogène ont été liés aux atomes de platine. (Selwyn Hanselman/Université de Leiden)

Article : ‘Platinum hydride formation during cathodic corrosion in aqueous solutions’ / ( 10.1038/s41563-024-02080-y ) – DOE/SLAC National Accelerator Laboratory – Publication dans la revue Nature Materials