Stocker de l’air comprimé dans des tunnels et des mines étanches pourrait être un moyen de stocker de l’énergie à l’avenir, si un projet de l’Union européenne auquel participe la Norvège aboutit.

| Points forts |

|---|

| L’essor des énergies renouvelables intermittentes (éolien, solaire) accroît le besoin de solutions de stockage pour garantir un approvisionnement continu. Le projet européen RICAS 2020 , impliquant la Norvège, explore le stockage d’air comprimé dans des tunnels et mines désaffectés comme alternative prometteuse. Cette méthode vise à améliorer l’efficacité énergétique grâce à un système de récupération de chaleur perdue lors de la compression. Réutilisation des infrastructures souterraines existantes (cavernes, puits de mine) pour réduire les coûts et l’impact environnemental. Une solution adaptable à diverses formations géologiques, avec des avantages économiques par rapport aux batteries (coût, durée de vie). |

Le vent et le soleil, deux ressources imprévisibles, deviennent des sources d’énergie de plus en plus importantes en Europe. Cela signifie que nous sommes confrontés à un besoin croissant d’installations de stockage de l’énergie, car si l’énergie ne peut pas être utilisée immédiatement lorsqu’elle est produite, elle doit être stockée jusqu’à ce qu’on en ait besoin.

Et si les pays et régions moins chanceux pouvaient utiliser l’air au lieu de l’eau pour stocker l’énergie ? Sous les auspices de l’Union européenne, des scientifiques de toute l’Europe tentent de transformer ce concept en une perspective viable, par le biais d’un projet de recherche (RICAS 2020) dont SINTEF est membre. Les participants au projet ont à l’esprit toutes les régions du monde où des cavernes scellées et désaffectées pourraient être utilisées comme sites de stockage.

Comme une pompe à pneu de vélo chaude

Comme une pompe à pneu de vélo chaude

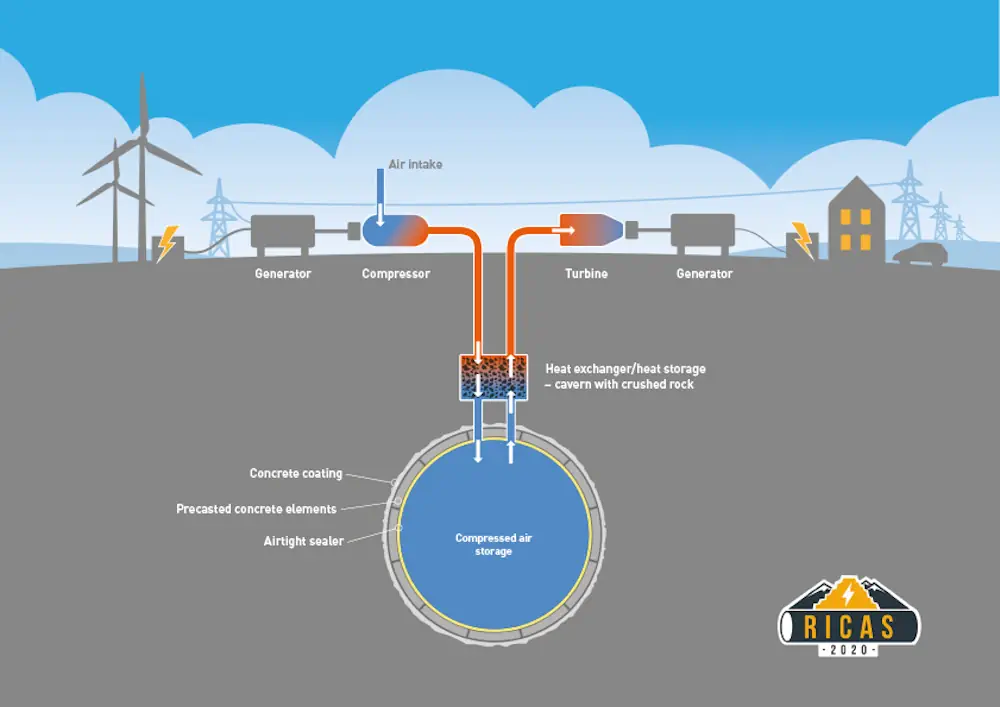

Le principe général, qui a déjà été adopté sur quelques sites dans le monde, consiste essentiellement à utiliser l’énergie électrique excédentaire pour comprimer l’air, qui est ensuite stocké dans une caverne souterraine. Lorsque de l’énergie doit être mise à disposition, l’air est libéré par une turbine à gaz qui produit de l’électricité. Les centrales existantes de ce type sont souvent utilisées pour répondre aux pics de demande, en complément des centrales électriques classiques, en fournissant la quantité d’électricité nécessaire à différents moments de la journée.

La physique qui régit le stockage de l’énergie sous forme d’air comprimé est le résultat d’une loi de la nature bien connue de tout utilisateur de pompe à vélo : le processus de compression de l’air le réchauffe. Les pompes à vélo compriment l’air afin d’augmenter la pression des pneus, ce qui chauffe la pompe.

« Plus l’air a conservé la chaleur de la compression lorsqu’il est libéré de la réserve, plus il peut travailler lorsqu’il passe dans la turbine à gaz. Nous pensons que nous pourrons conserver une plus grande partie de cette chaleur que ne le permet la technologie de stockage actuelle, ce qui augmentera l’efficacité nette des installations de stockage », précise Giovanni Perillo, chef de projet pour la contribution de SINTEF à RICAS 2020.

Les cavernes souterraines comme stockage de chaleur

Les deux plus grands réservoirs d’air comprimé au monde se trouvent en Allemagne et aux États-Unis. Il s’agit de chambres souterraines créées dans des formations salines. Mais ces installations perdent une grande partie de l’énergie potentielle de l’air comprimé, car elles n’intègrent pas de système de stockage de la chaleur produite lors de l’étape de compression de l’air.

Les participants à RICAS 2020 ont une recette pour réduire ces pertes dans les futures cavernes de stockage souterraines. Au cœur de cette recette se trouve une station supplémentaire qu’ils ont intégrée à leur solution.

- Sur son chemin vers la caverne souterraine, l’air chaud comprimé passe par une caverne séparée remplie de roches concassées.

- L’air chaud réchauffe la roche, qui retient une grande partie de la chaleur.

- L’air froid est stocké dans la caverne principale

- Lorsque l’air repasse ensuite par la roche concassée pour produire de l’électricité, le flux d’air est réchauffé par les pierres.

- L’air chaud est alors détendu par la turbine, ce qui produit de l’électricité.

Moins cher que les batteries

Le chef de projet de SINTEF explique que l’on estime que cette technologie pourrait augmenter l’efficacité du système jusqu’à 70-80 %. Les chiffres correspondants pour la plupart des sites de stockage existants ne dépassent pas 45 à 55 %, ce qui signifie que l’énergie produite ne représente que la moitié de ce qui a été initialement utilisé pour comprimer l’air dans la caverne.

« Le projet repose sur la conviction que notre solution offrira un meilleur stockage de l’énergie que les batteries, grâce à sa durée de vie plus longue et à son coût d’investissement plus faible par kWh d’énergie stockée. Nous pensons également qu’elle peut être utilisée pratiquement quel que soit le type de formation géologique disponible », ajoute M. Perillo.

Les cavernes désaffectées seraient parfaites

Selon M. Perillo, il n’y a qu’une seule condition pour le choix du site. De grandes cavités doivent déjà exister, car il serait trop coûteux de creuser de nouvelles cavités et de les sécuriser.

Les participants au projet envisagent donc de rouvrir des espaces souterrains désaffectés pour y loger l’air comprimé.

« Nous considérons les tunnels et les puits de mine désaffectés comme des sites de stockage potentiels, et la Norvège en possède en abondance », explique M. Perillo.

Une membrane pour sceller les parois de la caverne

Le chercheur de SINTEF est lui-même un spécialiste des matériaux. Dans le cadre de ce projet européen, il est responsable des efforts de recherche et de développement de SINTEF concernant la membrane d’étanchéité qui sera nécessaire pour maintenir les sites de stockage d’air comprimé – littéralement – étanches à l’air.

Les scientifiques de SINTEF apportent également leur expertise en matière de technologie souterraine, avec des calculs qui garantiront que leurs solutions, y compris les matériaux d’étanchéité, seront capables de résister à la pression à laquelle elles seront exposées.

Le projet débouchera sur un ensemble de spécifications techniques et d’analyses détaillées des coûts. La mise en place d’une installation pilote dépendra des résultats de ces études.

« S’il s’avère que notre solution fonctionne bien, de nouvelles possibilités passionnantes apparaîtront, non seulement pour le stockage de l’énergie lui-même, mais aussi pour les applications industrielles de l’air comprimé », déclare M. Perillo.

De nombreux projets abandonnés

Au cœur du paysage alpin du sud de l’Allemagne, Matthias Finkenrath, professeur de génie énergétique à l’université des sciences appliquées de Kempten, en Bavière, étudie depuis de nombreuses années l’utilisation de l’air comprimé pour le stockage de l’énergie.

Il explique que la faible efficacité énergétique a réduit l’intérêt pour les quelques installations déjà en service, et qu’au cours des 15 dernières années, beaucoup d’argent a été investi dans le développement de versions plus efficaces du concept de stockage de l’énergie par air comprimé.

Cependant, selon le professeur, la combinaison de défis technologiques importants, de prix de l’énergie bas et d’incertitudes sur le marché de l’énergie a fait office de « showstopper », ce qui a conduit au report ou à l’abandon de tous les projets d’installations de démonstration à grande échelle. Rien ne ferait donc plus plaisir au professeur que de voir le projet de l’UE atteindre ses objectifs.

Il estime que le stockage de l’énergie à chaud pourrait constituer une avancée décisive.

« Les réserves d’air comprimé, telles que celles visées par ce projet, pourraient permettre de réduire considérablement les coûts et d’améliorer grandement la capacité de stockage par rapport aux batteries, par exemple. Si ce projet aboutit à la mise en place d’installations de stockage dans un large éventail de conditions géologiques, il s’agira en soi d’un grand pas en avant. »

« Si les partenaires du projet réussissent également à mettre au point un système efficace de stockage de la chaleur, l’utilisation de l’air comprimé pour le stockage de l’énergie pourrait être à la veille d’une percée », conclut le professeur Finkenrath.

Lexique

- Stockage d’air comprimé (CAES) : Méthode consistant à comprimer de l’air pour le stocker sous terre et le restituer via une turbine pour produire de l’électricité.

- RICAS 2020 : Projet de recherche européen visant à optimiser le stockage d’énergie via l’air comprimé, coordonné par des institutions comme SINTEF.

- Cavité étanche : Espace souterrain (mine, tunnel) sécurisé pour stocker l’air comprimé, équipé d’une membrane pour éviter les fuites.

- Récupération de chaleur : Procédé de conservation de la chaleur générée lors de la compression, réutilisée pour améliorer le rendement des turbines.

- Efficacité énergétique : Taux de conversion de l’énergie stockée en électricité (visant 70-80 % contre 45-55 % actuellement).

- Formations géologiques : Structures naturelles (roches, sel) nécessaires pour créer des réservoirs souterrains sécurisés.

Auteur : Svein Tønseth

Légende illustration : installation souterraine non représentative / GEN AI