Lorsque le printemps arrive et que la saison de chauffage touche à sa fin, il devient moins important de rester au chaud. Cependant, les scientifiques nous rappellent qu’il ne s’agit pas seulement d’une nécessité saisonnière – la chaleur est également une ressource énergétique précieuse qui peut être stockée et utilisée lorsque l’on en a le plus besoin. Des chercheurs de l’université de technologie de Kaunas (KTU) ont découvert une solution innovante sous nos pieds : l’utilisation du sol comme système efficace de stockage de l’énergie thermique.

Tadas Ždankus, professeur à la KTU, et son équipe ont étudié la manière dont le sol peut servir non seulement à la construction, mais aussi au stockage de la chaleur. Au cœur de leurs recherches se trouve un accumulateur de chaleur souterrain qui stockerait l’énergie excédentaire sous terre et la rendrait disponible en cas de pic de la demande. « Notre objectif est de convertir la chaleur, qui se dissipe normalement dans le sol sous forme de déchets, en une source d’énergie utile », explique M. Ždankus.

Potentiel de stockage de la chaleur souterraine

Au début de leurs recherches, le professeur Ždankus et son équipe ont étudié la possibilité d’utiliser l’énergie éolienne pour produire de la chaleur plutôt que de l’électricité. Au lieu d’un générateur conventionnel, ils ont utilisé un système hydraulique. Les chercheurs ont constaté que les pertes hydrauliques, généralement considérées comme des inefficacités, généraient en fait de la chaleur utilisable. « Les pertes hydrauliques que nous nous efforcions d’éliminer se sont avérées n’être rien d’autre qu’une production de chaleur », explique un professeur de la KTU.

Cependant, une partie de cette chaleur était perdue avant d’atteindre les bâtiments qu’elle était censée réchauffer pendant les saisons froides. « La question était donc de savoir comment réduire les pertes de chaleur dans le sol, mais aussi comment la stocker et la conserver pour une utilisation ultérieure », ajoute M. Ždankus.

Pour tester cette idée, les chercheurs ont mené des expériences en utilisant une source de chaleur artificielle placée dans les couches superficielles du sol. Ils ont mesuré la façon dont la chaleur se propage, la vitesse à laquelle elle se déplace et la durée pendant laquelle elle persiste dans le sol. Lors d’un test, le sol a été chauffé au point que l’humidité a commencé à s’évaporer, ce qui a déclenché un changement de phase au cours duquel l’eau liquide se transforme en vapeur.

« Le changement de phase peut être un moyen efficace de stocker la chaleur. La quantité d’énergie considérablement plus élevée peut être chargée dans le sol », précise un professeur de la KTU.

En se déplaçant dans le sol, la vapeur distribue la chaleur sur une plus grande surface. « Nous avons constaté une forte augmentation de la température partout où le flux de vapeur a atteint le sol. Cela signifie que l’énergie se déplace et qu’elle peut être contrôlée », explique le professeur Ždankus.

Un tel système pourrait contribuer à équilibrer les réseaux de chauffage urbain ou à atténuer les tensions en cas de surcharge du réseau électrique. « Il est également possible d’installer des accumulateurs thermiques pour un usage individuel, sous des immeubles résidentiels, des rues ou des parkings », ajoute-t-il.

Cette recherche démontre que le stockage souterrain de la chaleur peut être beaucoup plus efficace qu’on ne le pensait jusqu’à présent. En outre, des principes similaires pourraient s’appliquer au refroidissement. « Le stockage souterrain du froid ou de la fraîcheur est également possible », note un expert de la KTU.

Transformer le sol en cellule énergétique

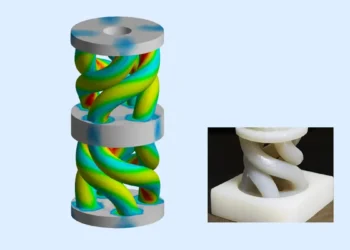

Une fois la faisabilité du stockage souterrain de la chaleur confirmée, les chercheurs ont commencé à explorer ses applications pratiques. Ils voulaient voir si le sol sous les bâtiments pouvait stocker passivement la chaleur, en utilisant le flux naturel de chaleur descendant des bâtiments vers le sol. « Nous avons commencé en laboratoire. Un prototype de cellule géothermique a été mis au point, ainsi qu’un dispositif d’essai permettant d’étudier la façon dont la chaleur se propage dans le sol. Les températures ont été mesurées à différentes profondeurs, y compris à la surface et dans l’air », ajoute le Dr Ždankus.

L’équipe a examiné la durée pendant laquelle le sol conservait la chaleur et la rapidité avec laquelle il revenait à sa température initiale. Ces résultats ont permis d’évaluer la fiabilité à long terme d’une telle méthode de stockage.

Des étudiants en master de la KTU ont également participé au projet. Les mesures et les calculs se sont étalés sur une année entière, ce qui a permis à l’équipe de surveiller les effets saisonniers et de comparer les résultats avec les données climatologiques existantes. « Les mesures effectuées tout au long de l’année ont révélé des schémas saisonniers naturels de la température du sol et nous ont permis d’identifier plusieurs tendances », commente encore le professeur.

D’autres simulations numériques ont été réalisées pour évaluer les pertes de chaleur potentielles et l’efficacité du stockage de la chaleur sous les bâtiments. « Nous avons constaté que même l’utilisation passive d’un volume de sol isolé sous un bâtiment peut réduire les pertes de chaleur et augmenter son efficacité énergétique. Moins de pertes de chaleur signifie moins d’énergie nécessaire pour le chauffage, ce qui se traduit par des économies d’énergie. Si cette chaleur provient de la combustion de combustibles fossiles ou de biomasse, notre solution permet également de réduire les émissions de dioxyde de carbone », note M. Ždankus.

Pour que ces systèmes de stockage au sol soient viables et puissent être utilisés à grande échelle, les chercheurs développent actuellement des prototypes à échelle réduite et affinent les méthodes de contrôle de la distribution de la chaleur. Selon le scientifique de la faculté de génie civil et d’architecture de la KTU, le projet évolue grâce à la collaboration d’experts de différents domaines, des ingénieurs géotechniques aux spécialistes des systèmes énergétiques.

« Notre objectif immédiat est d’intégrer les solutions existantes, telles que les trous de forage, les pieux et d’autres technologies d’échange de chaleur souterraine, dans un système qui puisse bénéficier aux secteurs industriel et résidentiel », conclut-il.

Article : « Research on Increasing the Building’s Energy Efficiency by Using the Ground Beneath It for Thermo-Accumulation » – DOI : 10.3390/su17010262

Légende illustration : Des chercheurs de la KTU étudient l’utilisation du sol pour le stockage de la chaleur