Sur les côtes bretonnes, où les vents marins rivalisent avec les marées les plus fortes d’Europe, se dessine un ambitieux pari énergétique. La région, dotée d’un littoral de 4 900 kilomètres, s’impose comme un terrain d’expérimentation et de déploiement pour l’éolien flottant, une technologie encore balbutiante mais porteuse d’espoirs pour la transition écologique. Alors que la France vise 40 gigawatts (GW) d’énergie éolienne flottante d’ici 2050, la Bretagne concentre déjà des projets pionniers, des infrastructures dédiées et un écosystème d’entreprises innovantes, tout en tentant de concilier enjeux environnementaux et activités économiques traditionnelles.

Un atout géographique et stratégique

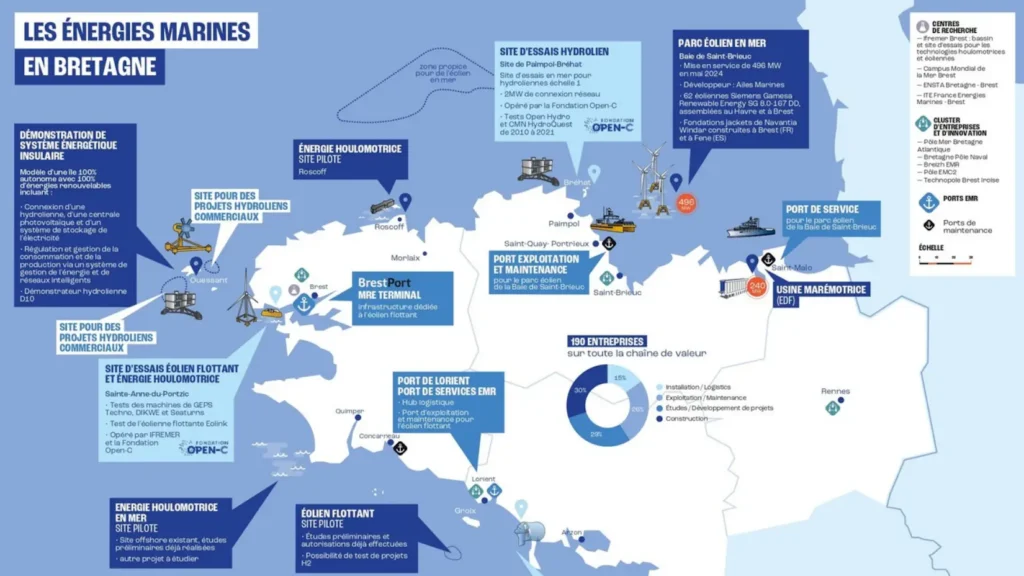

La Bretagne bénéficie de conditions naturelles idéales : des vents réguliers et puissants en haute mer, des fonds marins profonds (jusqu’à 200 mètres) et une proximité avec des ports historiques. Ces atouts ont convaincu les pouvoirs publics d’y ancrer une partie des ambitions nationales.

Deux zones, situées au large de la Bretagne Sud, ont été identifiées pour accueillir des parcs commerciaux.

La première, d’une superficie de 1 328 km², abritera le projet Pennavel, premier parc éolien flottant commercial d’Europe. D’une puissance de 250 mégawatts (MW), il sera opérationnel dès 2031. La seconde, objet de l’appel d’offres AO9 (500 MW), devrait voir le jour en 2032. Ces initiatives s’inscrivent dans un cadre planifié par la Conférence régionale mer et littoral (CRML), qui réunit depuis 2009 pêcheurs, écologistes et élus pour équilibrer développement énergétique et préservation des usages maritimes.

Des projets structurants pour la filière

Le projet Pennavel, porté par un consortium basé à Lorient, incarne cette dynamique. Outre sa dimension énergétique (il alimentera l’équivalent de 300 000 foyers), il vise à ancrer une filière industrielle locale : 80 % des contrats signés à ce jour profitent à des entreprises bretonnes ou ligériennes. La société recrute activement, anticipant les étapes techniques et administratives. À ses côtés, Eolink, entreprise née à Brest, développe une technologie unique d’éolienne flottante, avec un démonstrateur de 5 MW en cours d’assemblage sur le port local. Ce prototype, qui sera installé sur le site d’essai du Sem-Rev (Loire-Atlantique), préfigure les fermes commerciales prévues à partir de 2030.

L’appel d’offres AO9 marque une inflexion dans la stratégie nationale. Pour la première fois, des critères de résilience — intégrant retombées locales, sécurisation des infrastructures et respect de l’environnement — pèseront dans le choix du lauréat. Une manière de répondre aux objectifs du Net Zero Industry Act (NZIA), qui vise à renforcer la souveraineté industrielle européenne face à la concurrence asiatique, notamment sur les turbines de forte puissance.

Infrastructures portuaires : des hubs logistiques clés

Le déploiement de ces parcs repose sur des infrastructures portuaires adaptées. Le port de Brest, doté d’un terminal dédié aux énergies marines (EMR) depuis 2007, a bénéficié de 220 millions d’euros d’investissements régionaux. Ce site de 40 hectares, équipé d’un quai de 400 mètres et de zones de stockage renforcées, accueille déjà des acteurs comme Haizea Wind Group, un fabricant espagnol de mâts d’éoliennes implanté depuis 2022.

Le port de Lorient complète ce dispositif, spécialisé dans la maintenance et l’installation des systèmes d’ancrage. Ensemble, ils forment un maillage logistique essentiel pour les industriels.

Un écosystème innovant et structuré

Avec près de 200 entreprises — majoritairement des PME — et 50 % de la R&D française dans le secteur, la Bretagne cultive un écosystème unique. Bretagne Ocean Power (BOP), un cluster animé par la Région, facilite les synergies entre donneurs d’ordre et fournisseurs locaux. Des sociétés comme Setec in Vivo, experte en écologie marine, illustrent cette expertise : elle réalise des études environnementales pour des projets comme Pennavel, essentielles pour obtenir les autorisations nécessaires.

Si les perspectives sont vastes, des obstacles subsistent. La cohabitation avec les activités de pêche reste un sujet sensible, malgré les concertations menées par la CRML. Les professionnels maritimes redoutent une réduction des zones accessibles, tandis que les associations environnementales appellent à limiter l’impact sur les écosystèmes. Par ailleurs, la rentabilité économique des parcs flottants — encore coûteux — dépendra des progrès technologiques et des subventions publiques.

La Bretagne entend jouer un rôle moteur dans cette transition. En combinant innovation technique, planification concertée et ancrage territorial, la région se positionne comme un modèle pour l’Europe. Ses infrastructures, son tissu industriel et sa gouvernance collaborative pourraient bien inspirer d’autres territoires engagés dans la course à l’énergie décarbonée. Reste à transformer ces atouts en succès durables, sans sacrifier l’essentiel : la préservation d’un littoral à la fois généreux et fragile.

Source : DP / Bretagne développement innovation

Crédit image : Eolink