Le bruit ambiant pourrait avoir un impact plus important sur la productivité qu’on ne le pense. Des recherches montrent que le bruit influence l’activité cérébrale, l’apprentissage, la mémoire et la concentration.

La présence de différents bruits, même à des niveaux d’intensité faibles, peut perturber la concentration et la capacité d’écoute. Les environnements bruyants sont souvent associés à une augmentation du stress et à une diminution des performances cognitives.

Études sur les effets néfastes du bruit ambiant

Josée Lagacé et Christian Giguère, professeurs et chercheurs à la Faculté des sciences de la santé de l’U d’Ottawa (Canada), se penchent sur les effets nuisibles du bruit ambiant sur l’audition. Leur objectif est de développer des outils d’évaluation et des méthodes d’intervention pour atténuer ces effets.

Josée Lagacé, professeure titulaire, s’intéresse à la relation entre les problèmes auditifs en environnements bruyants et les difficultés d’apprentissage chez les enfants. «En classe, l’apprentissage se fait principalement par l’écoute de la parole. Cependant, pour certains enfants, les sons ambiants, comme le clic d’un stylo ou la toux d’un camarade, peuvent être interprétés avec la même intensité que la voix de l’enseignant, entravant ainsi la compréhension et l’apprentissage», explique le Prof. Lagacé, directrice du programme d’audiologie et d’orthophonie.

Ses recherches visent à mieux comprendre la nature des difficultés auditives des enfants, qu’elles soient d’origine auditive, cognitive ou linguistique, ou une combinaison de ces déficits. Une fois la cause identifiée, il devient plus facile de trouver le type d’intervention le plus efficace.

«Il est important pour les audiologistes de disposer d’outils de mesure permettant d’évaluer la capacité à entendre la parole dans des environnements bruyants et de déterminer la cause des difficultés, car elles ne sont pas toujours liées à la surdité», affirme encore le Prof. Lagacé.

Développement de tests cliniques et méthodes d’intervention

La professeure s’intéresse également aux méthodes d’intervention visant à atténuer l’impact des difficultés d’écoute, comme l’entraînement auditif. «Dans ce type d’intervention, l’enfant doit répéter des mots simples en présence de bruit pour entraîner le système auditif à identifier les indices sonores pertinents. Au fur et à mesure des progrès de l’enfant, on peut modifier le type ou le niveau de bruit concurrent.»

Elle ajoute que la réalité virtuelle est une nouvelle méthode pour cet entraînement auditif. Dans une de ses études, des enfants étaient placés dans une classe virtuelle et devaient répondre à des instructions données au milieu des sons de fond typiques d’une salle de classe.

Bien qu’une grande partie de son travail se concentre sur les difficultés auditives chez les enfants, elle enquête également sur les symptômes rapportés par de nombreux interprètes de conférence sur la Colline du Parlement.

Depuis quelques années, les médias et autres publications rapportent des symptômes similaires à ceux du choc acoustique, tels que l’hyperacousie (intolérance aux niveaux sonores généralement considérés comme tolérables), les acouphènes (bruits perçus sans source externe réelle), la sensation d’oreille bouchée et les maux de tête. En collaboration avec des membres de son équipe de recherche et d’autres spécialistes du domaine, elle travaille à mieux comprendre la cause de ces symptômes débilitants.

Améliorer la communication au travail tout en protégeant l’audition

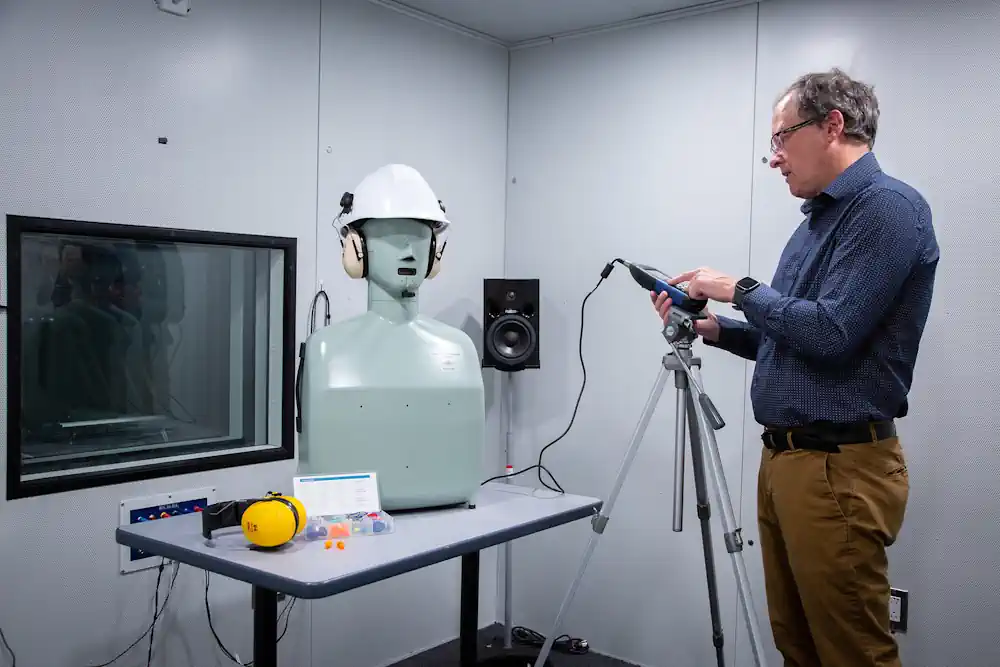

Christian Giguère, professeur titulaire, s’intéresse de son côté à l’innovation dans les dispositifs auditifs pour répondre aux défis de communication dans les lieux de travail «où les niveaux de bruit sont nuisibles et où la protection auditive est nécessaire, mais où les travailleurs doivent encore pouvoir entendre, soit pour communiquer verbalement, soit pour percevoir les avertissements sonores».

À son avis, les outils couramment utilisés, tels que les aides auditives, les casques de communication et les protecteurs auditifs, présentent des lacunes majeures et ne répondent pas à tous les besoins. Les aides auditives et les casques de communication peuvent amplifier la parole, mais dans des environnements bruyants, l’utilisateur doit augmenter le volume à des niveaux extrêmes pour bien entendre. Quant aux protecteurs auditifs, ils atténuent non seulement le bruit, mais aussi la parole, entravant la communication entre collègues.

Le professeur travaille avec une équipe à Montréal sur une nouvelle technologie hybride combinant une aide auditive et un protecteur auditif. Pendant les moments calmes, l’appareil amplifie la parole pour optimiser la communication, mais si le bruit environnant devient dangereusement fort, l’appareil se transforme automatiquement en protecteur auditif.

Il donne l’exemple d’un chantier de construction comme un environnement qui bénéficierait de cet outil : «Les personnes utilisant des outils très bruyants ont besoin de protection auditive. Mais en même temps, elles doivent être alertes à leur environnement pour entendre les sons d’avertissement, comme un camion qui recule vers elles.»

Le Prof. Giguère collabore également avec les services d’incendie et de police, dans des environnements où les gens ne travaillent pas nécessairement dans des situations de bruit nuisible mais où une mauvaise communication peut avoir des conséquences graves. «Les indices sonores sont un élément critique pour un policier qui doit pouvoir identifier rapidement la source d’un danger et communiquer avec son équipe.»

Enfin, «pour que les outils soient efficaces, il est essentiel de comprendre la source des difficultés auditives, les besoins en communication et l’environnement dans lequel les gens travaillent», conclut t-il.

Légende illustration : Christian Giguère travaille sur un prototype dans son laboratoire. Crédit U. Ottawa.