La quête incessante de solutions énergétiques alternatives a conduit des chercheurs à repousser les limites imposées par les lois fondamentales de la physique. Une équipe du département de génie mécanique de l’université du Colorado à Boulder s’est attaquée à une question qui intrigue depuis longtemps : comment exploiter au mieux l’énergie thermique pour produire de l’électricité ? Leur réponse pourrait bien redéfinir certaines pratiques industrielles tout en réduisant l’empreinte carbone.

Une technologie inédite pour convertir le rayonnement thermique

Le groupe de recherche dirigé par Longji Cui, professeur adjoint à l’université du Colorado, a développé une méthode permettant de transformer le rayonnement thermique en électricité tout en contournant les contraintes imposées par la loi de Planck. Cette loi, l’une des pierres angulaires de la physique thermique, limite habituellement la quantité d’énergie thermique récupérable à une température donnée. Les chercheurs ont réussi à doubler la densité de puissance obtenue grâce à leurs dispositifs innovants, ouvrant ainsi un champ d’applications encore inexploré.

Dans leur article publié dans Energy & Environmental Sciences, ils détaillent une solution unique appelée «dispositif à vide zéro». Selon Longji Cui, cette approche modifie radicalement les performances des dispositifs thermophotovoltaïques (TPV). « Deux tiers de toute l’énergie utilisée se transforment en chaleur », explique-t-il. « L’idée était de récupérer une partie de cette énergie perdue et de la convertir en électricité propre. »

Cette innovation fut rendue possible grâce à une collaboration avec des chercheurs issus du National Renewable Energy Laboratory (NREL) et de l’université du Wisconsin-Madison. La simplicité du matériau utilisé – du verre standard – constitue un avantage majeur, comparé aux matériaux coûteux requis par les conceptions antérieures.

Un design novateur pour maximiser la densité de puissance

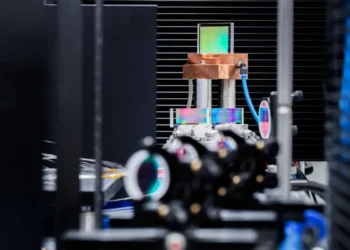

Contrairement aux dispositifs TPV conventionnels, qui intègrent souvent un espace vide ou rempli de gaz entre la source thermique et la cellule solaire, le modèle mis au point par l’équipe de Cui utilise un séparateur isolant en verre. Ce matériau présente deux propriétés clés : il est transparent aux infrarouges et possède un indice de réfraction élevé. Ces caractéristiques permettent aux ondes thermiques de traverser le dispositif sans perte notable d’intensité.

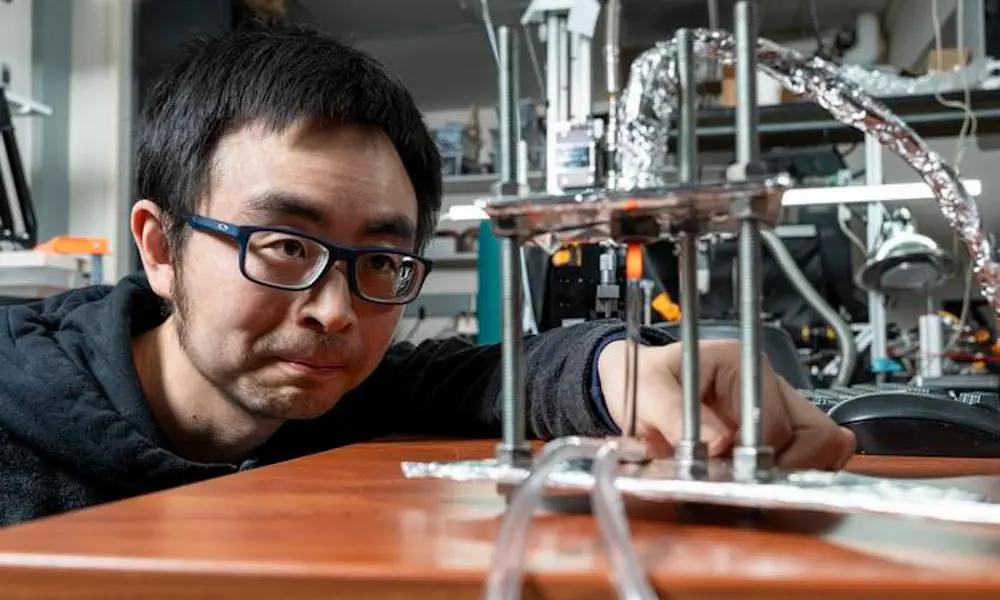

Mohammad Habibi, doctorant au sein du laboratoire de Cui, mena à bien les expériences théoriques et pratiques sous-jacentes à cette découverte. « Nous avions prédit théoriquement un niveau élevé d’amélioration, mais nous ignorions ce que cela donnerait dans des conditions réelles », confie-t-il. Après analyse des résultats, il apparut que l’augmentation de la densité de puissance surpassait largement les attentes initiales.

En outre, le fonctionnement à des températures plus basses – autour de 1 000 °C – constitue un progrès notable. Auparavant, atteindre des performances similaires nécessitait des températures excédant 1 500 °C, voire davantage, entraînant des risques accrus pour les systèmes énergétiques. Désormais, ces températures réduites sont compatibles avec la plupart des processus industriels tout en maintenant une efficacité comparable.

Potentiel commercial et applications industrielles

Les implications commerciales de cette technologie semblent vastes. Elle pourrait notamment être intégrée dans des générateurs électriques portables ou contribuer à décarboner des secteurs industriels lourds tels que la production de verre, d’acier ou de ciment. En exploitant des technologies déjà disponibles sur le marché, ce dispositif peut être facilement adapté à grande échelle.

« Notre objectif principal consiste à fournir une solution abordable pour stocker l»énergie et récupérer la chaleur perdue », précise Longji Cui. « Une demande de brevet a été déposée afin de protéger cette invention, et nous sommes impatients de poursuivre son développement. »

Par ailleurs, l’utilisation d’autres matériaux bon marché, comme le silicium amorphe, pourrait encore amplifier les performances. Mohammad Habibi ajoute : « Si nous employons un matériau présentant des propriétés similaires, il existe un potentiel pour multiplier presque vingt fois la densité de puissance actuelle. Voilà notre prochaine étape. »

Un pas vers une transition énergétique durable

L’exploitation de sources d’énergie renouvelables telles que la géothermie, le nucléaire ou le rayonnement solaire pourrait également bénéficier de cette avancée. Plutôt que de se limiter à l’efficacité énergétique, l’équipe a choisi de prioriser la densité de puissance, une décision stratégique qui distingue leur travail de nombreuses recherches précédentes.

En définitive, cette technologie illustre comment des innovations simples peuvent résoudre des problèmes complexes. Elle offre non seulement une alternative viable aux méthodes traditionnelles, mais aussi une opportunité tangible de réduire les émissions globales de carbone.

Légende illustration : Mohammad Habibi, étudiant en doctorat, présentant l’une des cellules TPV du groupe utilisées pour la production d’électricité. Mohammad Habibi a dirigé à la fois la théorie et l’expérimentation de cette recherche révolutionnaire. Crédit : Jesse Morgan Petersen/CU Boulder College of Engineering and Applied Science

Article : ‘Enhanced power density in zero-vacuum-gap thermophotovoltaic devices’ / ( 10.1039/D4EE04604H ) – University of Colorado at Boulder – Publication dans la revue Energy & Environmental Science

Source : U. Colorado