L’exploitation des ressources énergétiques marines connaît un essor considérable. Un programme de recherche pluridisciplinaire novateur examine le potentiel de l’énergie houlomotrice sur deux sites côtiers aux États-Unis, en intégrant directement les populations locales dans la démarche.

L’Université du Michigan dirige une initiative ambitieuse visant à exploiter l’énergie des vagues sur l’île de Beaver, dans le Michigan, et à Nags Head, en Caroline du Nord. Le projet bénéficie d’un financement de 3,6 millions de dollars accordé par la National Science Foundation. Il réunit des chercheurs issus de cinq institutions différentes, poursuivant un double objectif : fournir une énergie renouvelable répondant aux besoins et préoccupations des populations côtières et insulaires, et identifier les moyens de rendre la technologie houlomotrice compétitive par rapport aux énergies solaire et éolienne.

«Une méthode d’évaluation holistique des dispositifs d’énergie houlomotrice doit être développée, tâche impossible à réaliser par un seul individu disposant d’une expertise unique.» a indiqué Lei Zuo, professeur d’ingénierie navale et d’architecture marine à l’Université du Michigan et investigateur principal du projet.

Un gisement énergétique considérable

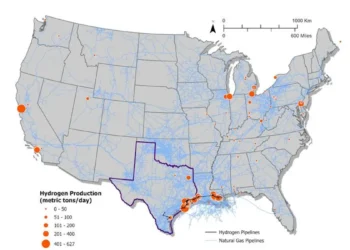

Les vagues constituent une source d’énergie renouvelable largement inexploitée. D’après le National Renewable Energy Laboratory, elles pourraient couvrir intégralement les besoins en électricité de l’Alaska et d’Hawaï. Le long des côtes continentales américaines, l’énergie houlomotrice pourrait alimenter 130 millions de foyers (document marine énergie) (.pdf), soit 35% de la demande électrique du pays, sans émissions directes de gaz à effet de serre.

Malgré ce potentiel important, l’énergie houlomotrice peine encore à concurrencer les énergies éolienne et solaire sur le marché actuel. Les ingénieurs n’ont pas encore déterminé la méthode optimale pour la récolter ou évaluer la technologie.

Jeff Scruggs, professeur de génie civil et environnemental à l’Université du Michigan et co-investigateur principal du projet, a expliqué : «L’apparence d’une éolienne est universellement connue car la communauté scientifique s’est accordée sur un concept unique. Pour les convertisseurs d’énergie houlomotrice, la situation diffère. Les dispositifs déployés par les entreprises pour leurs essais présentent des caractéristiques très variées. Chaque acteur propose sa propre approche pour exploiter l’énergie des vagues de manière optimale.»

Une grande diversité de concepts a été expérimentée par les entreprises et les laboratoires : bouées flottantes, dispositifs submergés, radeaux articulés, palettes et bien d’autres. Chaque solution présente ses propres avantages et inconvénients. Un dispositif optimisé pour la production d’énergie pourrait s’avérer plus vulnérable aux dommages causés par les tempêtes ou présenter davantage de risques environnementaux que d’autres. Actuellement, aucune directive n’existe pour déterminer quels compromis sont acceptables ou économiquement viables.

Une approche centrée sur les populations locales

L’équipe de recherche élaborera un cadre d’évaluation en impliquant les communautés locales dès l’initiation du projet. Pour l’île de Beaver, l’énergie houlomotrice pourrait représenter une voie vers une plus grande sécurité et indépendance énergétiques, réduisant la dépendance aux coûteux générateurs diesel de secours de l’île. À Nags Head, l’énergie des vagues pourrait fournir de l’électricité d’urgence après des événements catastrophiques comme les ouragans, ou alimenter des dispositifs de dessalement de l’eau de mer en cas de compromission des ressources en eau douce.

Eric Wade, professeur adjoint d’études côtières à l’Université East Carolina, chargé d’évaluer les impacts sociologiques du projet et de co-diriger l’engagement communautaire, a souligné : «En tant que chercheurs, nous considérons souvent les communautés comme de simples bénéficiaires de nos travaux. Or, les populations côtières possèdent fréquemment une connaissance approfondie des réalités locales et des solutions adaptées à leur environnement.»

Les impacts potentiels sur l’écosystème marin constituent un aspect crucial du projet. Lindsay Dubbs, professeure de recherche associée à l’Institut pour l’Environnement de l’Université de Caroline du Nord, responsable des évaluations des risques environnementaux du projet, a déclaré : «L’ensemble des recherches menées jusqu’à présent indique que l’énergie houlomotrice ne présente probablement pas un risque élevé pour la biodiversité marine comparativement au changement climatique. Cependant, en raison du nombre limité de déploiements effectués, il demeure difficile de démontrer cette hypothèse aux autorités de régulation.»

Cette incertitude a manifestement entravé l’autorisation et le déploiement en temps opportun de certains dispositifs d’énergie marine. Le projet vise donc à fournir des données précieuses pour éclairer les décisions futures en matière de réglementation et de déploiement de l’énergie houlomotrice.

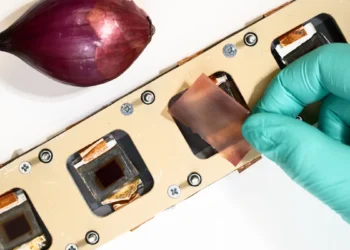

Légende illustration : La jetée Jennette abrite le centre d’essai de l’énergie des vagues de l’Institut d’études côtières. Ce centre a servi de lieu d’essai pour plusieurs prototypes de dispositifs d’énergie houlomotrice, tels que le convertisseur d’énergie houlomotrice HERO du National Renewable Energy Laboratory (le dispositif suspendu à la grue). Il a été conçu pour éliminer le sel de l’eau grâce à l’énergie des vagues. Crédit photo : John McCord, Institut d’études côtières, Université de Caroline du Sud.

Source : University of Michigan