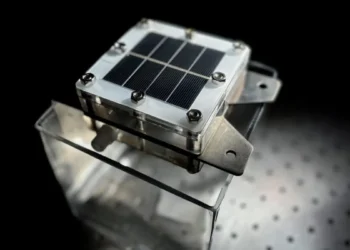

Comment concilier transition énergétique et préservation de la biodiversité ? Une question qui, dans un contexte d’urgence climatique et écologique, interpelle les acteurs scientifiques, économiques et politiques. Les fermes solaires, souvent perçues comme des espaces dédiés exclusivement à la production d’énergie, pourraient-elles également jouer un rôle clé dans la protection des oiseaux menacés ? Des chercheurs britanniques ont cherché à répondre à cette interrogation en explorant les interactions entre ces infrastructures et les populations aviaires locales.

Les fermes solaires, souvent réduites à leur fonction énergétique, se révèlent être des territoires propices à la vie sauvage lorsqu’elles sont gérées avec une attention particulière à l’environnement. Une étude réalisée par des chercheurs de l’Université de Cambridge et du Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) a permis de mettre en lumière leurs impacts positifs sur certaines espèces d’oiseaux. Cette recherche s’est concentrée sur les paysages agricoles de l’Est de l’Angleterre, région dominée par des terres arables.

Une comparaison minutieuse a été effectuée entre les zones abritant des installations solaires et les champs environnants. Les résultats obtenus indiquent que les fermes solaires présentent une richesse spécifique aviaire supérieure, avec près de trois fois plus d’individus observés par hectare que sur les terres agricoles adjacentes. Ces chiffres varient en fonction des pratiques de gestion adoptées : les sites dotés d’une diversité d’habitats, tels que des haies ou des prairies fleuries, accueillent davantage d’espèces.

Un modèle bénéfique pour les oiseaux menacés

Les espèces d’oiseaux telles que le Bruant proyer, le Verdier d’Europe, l’Emberiza citrinella et le Linotte mélodieuse figurent parmi celles ayant bénéficié des habitats mixtes offerts par certaines fermes solaires. Leur présence, en net déclin dans les zones agricoles intensives, a été renforcée par les pratiques de gestion favorables à la nature. «Leur survie à long terme repose sur la capacité à identifier des espaces capables de compenser les effets négatifs de l’intensification agricole,» a affirmé Dr Joshua Copping, chercheur principal de l’étude.

En outre, il est apparu que les fermes solaires aux habitats simplifiés, caractérisés par une gestion intensive incluant le pâturage constant par des moutons, ne produisent pas les mêmes bénéfices. Par contraste, les fermes solaires mixtes, où la végétation spontanée est autorisée à prospérer, offrent un refuge précieux pour ces espèces vulnérables.

Un équilibre nécessaire entre énergie et conservation

Le Dr Catherine Waite, co-auteure de l’étude met en lumière la possibilité de combiner deux objectifs souvent perçus comme contradictoires : «Si l’on gère la production d’énergie solaire d’une manière spécifique, non seulement on fournit une énergie propre mais aussi des avantages pour la biodiversité». La transition vers des énergies renouvelables et la protection des écosystèmes. Une approche intégrée pourrait ainsi permettre de répondre simultanément aux exigences climatiques et écologiques.

Toutefois, les fermes solaires ne doivent pas être implantées dans des zones sensibles, telles que les sites protégés ou ceux cruciaux pour les espèces rares. L’emplacement joue un rôle déterminant dans leur impact global. Beccy Speight, directrice générale du RSPB, a insisté sur ce point : «Nous avons besoin d’une approche stratégique et spatiale pour planifier les énergies renouvelables, afin de garantir que les fermes solaires soient situées dans des zones à faible risque pour la nature.»

Vers une planification durable des infrastructures solaires

La localisation des fermes solaires sur des terres agricoles de faible qualité s’avère être une solution viable pour éviter toute concurrence avec la sécurité alimentaire. Les politiques de planification en Grande-Bretagne interdisent déjà leur installation sur des terres agricoles de haute qualité, une mesure qui contribue à minimiser les tensions entre production alimentaire et développement énergétique. En 2022, une étude publiée par le RSPB a confirmé qu’il existe suffisamment de terres disponibles pour répondre aux besoins de restauration écologique tout en développant les infrastructures nécessaires à l’atteinte de la neutralité carbone.

Les conclusions tirées de cette recherche invitent à repenser les modes de gestion des infrastructures énergétiques. Elles illustrent comment des pratiques adaptées peuvent transformer des espaces dédiés à la production d’énergie en sanctuaires pour la faune locale. Une telle démarche pourrait inspirer d’autres régions confrontées aux mêmes défis environnementaux.

Légende illustration : Ferme solaire en East Anglia/Crédit : Dr Joshua Copping

Source : U. Cambridge