Les toilettes publiques, bien que rarement au cœur des débats, incarnent un pilier méconnu de l’histoire humaine. L’avènement des systèmes d’assainissement a permis de juguler des épidémies et de redéfinir l’hygiène urbaine. Parmi leurs composants, l’urinoir, dispositif sobre et fonctionnel, s’impose comme une réponse adaptée aux besoins d’une partie de la population. Pourtant, son design, à peine évolué depuis le XIXe siècle, cache un défi persistant : les éclaboussures d’urine, source de nuisances sanitaires et économiques.

L’histoire des urinoirs remonte à des siècles. Des vestiges archéologiques découverts dans d’anciens monastères au Sri Lanka, datant du Xe siècle, révèlent des réceptacles en pierre sculptés avec soin. Ces structures témoignent d’une préoccupation ancienne pour l’hygiène publique. En Europe, l’essor industriel du XIXe siècle a accéléré leur diffusion : Paris comptait ainsi plus de 1 000 « pissoirs » au début du XXe siècle. L’urinoir, symbole d’une modernité pragmatique, a même inspiré l’art provocateur de Marcel Duchamp, dont La Fontaine (1917) reste étonnamment contemporain. Pourtant, son architecture rudimentaire n’a guère évolué, laissant intact un problème majeur : les projections d’urine, ou splashback .

Un problème invisible aux conséquences tangibles

Lorsqu’un utilisateur se sert d’un urinoir classique, l’impact du jet sur la paroi génère des gouttelettes projetées jusqu’à un mètre autour, contaminant sols et surfaces. Une étude américaine estime qu’avec 56 millions d’urinoirs en service, près d’un million de litres d’urine éclaboussent quotidiennement les sols du pays. Ces projections, bien que stériles initialement, forment un terreau propice aux bactéries. Des analyses révèlent que les sols autour des urinoirs concentrent jusqu’à 100 fois plus d’ammoniac que ceux des toilettes traditionnelles, favorisant la prolifération microbienne.

Les conséquences sont multiples. Les odeurs nauséabondes et la présence de biofilms rendent les sanitaires publics inconfortables, voire insalubres. Les coûts de nettoyage s’en trouvent exacerbés : le métro de Toronto, par exemple, consacre annuellement plus de 122 000 dollars canadiens par salle de bain à l’entretien. À l’échelle mondiale, ces dépenses, couplées à une consommation excessive d’eau et de produits chimiques, soulignent un paradoxe : un objet conçu pour l’hygiène contribue à gaspiller des ressources. Dans les régions confrontées au stress hydrique, comme le sud de l’Europe ou l’Afrique subsaharienne, cette inefficacité pose un défi supplémentaire, aggravé par l’urbanisation galopante.

Des solutions lacunaires et une innovation discrète

Face à ce défi, les réponses actuelles peinent à convaincre. Les tapis absorbants ou les écrans anti-éclaboussures, souvent inefficaces, se contentent de masquer le problème. À l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol, des autocollants représentant des mouches ont incité les usagers à viser avec plus de précision, réduisant les projections de 50 à 80 % et les coûts de nettoyage de 8 %. Une piste ingénieuse, mais incomplète.

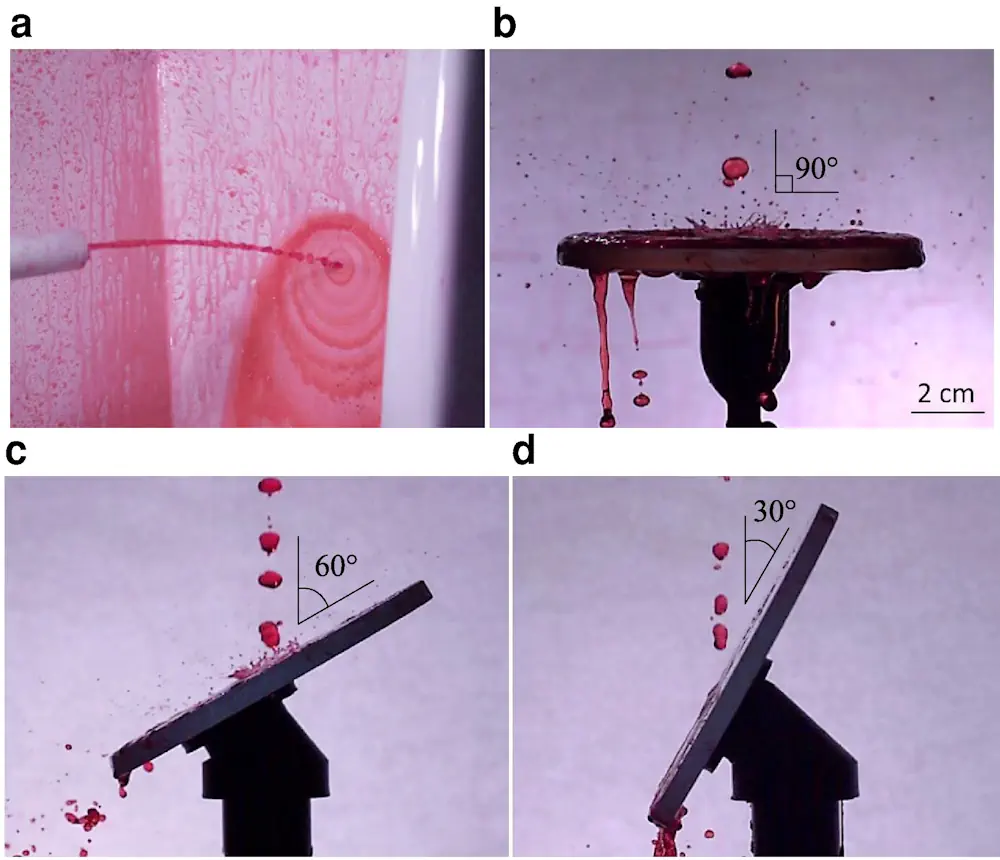

Des chercheurs explorent désormais des pistes plus structurales. Leur approche ? Repenser la forme des urinoirs pour minimiser les turbulences. En modifiant l’angle des parois ou l’inclinaison du bac, ils parviennent à réduire la formation de gouttelettes satellites. Des simulations numériques et des tests en laboratoire montrent que ces ajustements, discrets mais stratégiques, limitent la dispersion des fluides. L’objectif : allier ergonomie et hygiène, sans bouleverser les habitudes des utilisateurs.

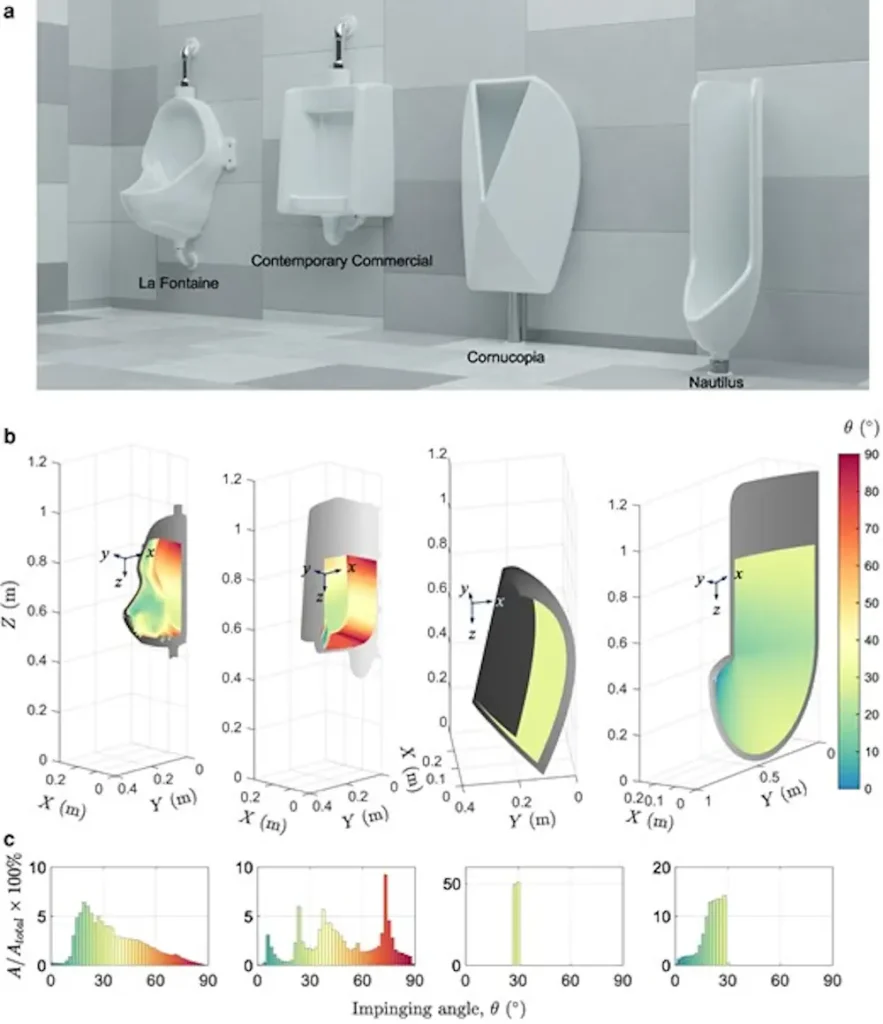

Zhao Pan, Kaveeshan Thurairajah et leurs collègues ont calculé que lorsque le flux d’urine touche la surface de l’appareil à un angle inférieur ou égal à 30°, le retour d’éclaboussures est fortement réduit. Les résultats expérimentaux l’ont confirmé. Les auteurs ont ensuite conçu des urinoirs en résolvant des équations différentielles, baptisés Cornucopia et Nautilus, dont les angles d’impact sont inférieurs ou égaux à 30° sur toute leur surface. Le modèle Nautilus présente un autre avantage : il s’adapte à une gamme de hauteurs d’urinoir, ce qui facilite son utilisation par les enfants et les personnes en fauteuil roulant.

Vers une révolution silencieuse

Si ces innovations restent peu médiatisées, leur impact potentiel est considérable. En diminuant les projections, elles pourraient alléger la charge de travail des agents d’entretien, tout comme la machine à laver a transformé le quotidien des ménages au XXe siècle. Moins de nettoyage signifierait aussi une réduction de la consommation d’eau et de produits chimiques, un enjeu crucial dans un monde confronté au stress hydrique.

L’urinoir, souvent perçu comme un objet banal, incarne ainsi un défi global. Son évolution, discrète mais fondamentale, illustre comment des ajustements techniques ciblés peuvent améliorer le bien-être collectif et la durabilité. Une leçon d’humilité pour un objet qui, depuis des siècles, accompagne silencieusement l’histoire humaine.

Article : « Splash-free urinals for global sustainability and accessibility: Design through physics and differential equations » – DOI : 10.1093/pnasnexus/pgaf087

Source : PNAS Nexus