Respirer. Un geste anodin, pourtant chaque bouffée d’air rappelle une évidence : l’oxygène, qui compose 21 % de l’atmosphère, est le pilier invisible de la vie complexe. Pourtant, cette molécule essentielle a mis des milliards d’années à se répandre. Des chercheurs de l’Université de Tokyo viennent d’élucider un chapitre clé de cette histoire, mettant en lumière le rôle des volcans dans les prémices de l’oxygénation, bien avant la Grande Oxydation qui a transformé la planète il y a 2,5 milliards d’années.

| Points Forts |

|---|

| L’étude révèle comment des éruptions volcaniques massives ont préparé l’oxygénation de l’atmosphère terrestre, des milliards d’années avant la Grande Oxydation. Des pics éphémères d’oxygène, détectés dans les archives géologiques, témoignent de tentatives avortées d’oxygénation avant le basculement définitif. L’apport de phosphore via l’altération des roches, stimulé par le CO₂ volcanique, a permis aux cyanobactéries de prospérer et de modifier l’atmosphère. Une simulation numérique reconstitue les interactions entre cycles biogéochimiques, climat et activité volcanique pendant l’Archéen tardif. Ce récit de l’oxygène, fruit d’un équilibre géologique et biologique, interroge sur l’impact actuel des activités humaines sur l’atmosphère. |

Une énigme vieille de trois milliards d’années

Jusqu’à la fin de l’Archéen, il y a environ 3 milliards d’années, l’atmosphère terrestre était presque dépourvue d’oxygène libre. Les premières formes de vie, notamment les cyanobactéries, pratiquaient pourtant la photosynthèse depuis des centaines de millions d’années. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour que cette activité modifie durablement l’air ? La réponse réside dans des événements géologiques majeurs, selon une étude publiée récemment.

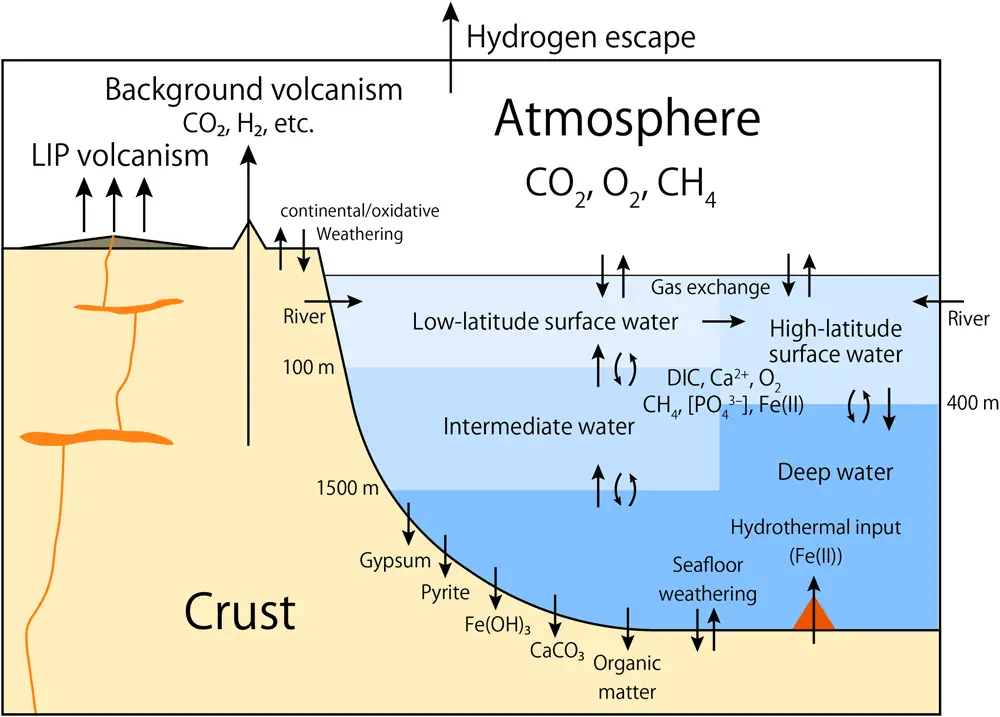

L’équipe de Tajika a modélisé les interactions entre cycles biogéochimiques et activité volcanique durant l’Archéen tardif (3,0 à 2,5 milliards d’années). Les résultats indiquent que les éruptions volcaniques ont joué un rôle déclencheur. En libérant du CO₂, elles ont réchauffé le climat, favorisant l’altération des roches continentales. Ce processus a enrichi les océans en phosphore, stimulant la croissance des cyanobactéries.

« Ces événements volcaniques ont créé des bouffées d’oxygène temporaires, appelées whiffs, visibles dans les archives géologiques », précise Yasuto Watanabe, chercheur associé à l’étude. Ces pics éphémères, bien que modestes, ont préparé le terrain pour la Grande Oxydation. Le modèle montre que chaque épisode volcanique accélérait la production biologique, entraînant une accumulation progressive d’oxygène dans l’atmosphère.

Des indices dans la roche

Les preuves de ces whiffs résident dans des marqueurs géochimiques, comme les variations de concentrations de soufre ou de fer dans les sédiments anciens. Ces éléments réagissent de manière spécifique à la présence d’oxygène, permettant de reconstituer son histoire. « La modélisation a dû intégrer des paramètres complexes : cycles du carbone, du phosphore, réactions climatiques, et interactions entre continents en formation et océans », souligne Watanabe.

La Grande Oxydation, il y a 2,5 milliards d’années, marque un tournant. Elle a non seulement permis l’émergence de formes de vie plus complexes, mais aussi transformé la chimie de la surface terrestre. Les chercheurs estiment désormais que les whiffs ont servi de tests grandeur nature, évaluant la capacité des écosystèmes à soutenir un changement radical.

Cette étude rappelle que l’oxygène, pourtant synonyme de vie aujourd’hui, fut le fruit d’un équilibre fragile entre feu interne de la Terre (volcans), dynamique des continents, et ingéniosité microbienne. Chaque élément a joué son rôle dans une partition étalée sur des milliards d’années. Les whiffs d’oxygène, éphémères mais répétés, illustrent la lente maturation d’un système planétaire avant son basculement définitif. Une leçon d’humilité pour une espèce qui, en quelques siècles, modifie à son tour l’atmosphère — mais sans la sagesse des temps géologiques.

Lexique

- Grande Oxydation (GOE) : Événement il y a 2,5 milliards d’années marquant l’accumulation massive d’oxygène dans l’atmosphère, rendant possible la vie complexe.

- Cyanobactéries : Micro-organismes photosynthétiques pionniers, producteurs d’oxygène, mais longtemps limités par le manque de nutriments dans les océans archéens.

- Archéen tardif : Période géologique (3,0–2,5 milliards d’années) précédant la GOE, caractérisée par une atmosphère pauvre en oxygène et une activité volcanique intense.

- Whiffs (bouffées d’oxygène) : Augmentations temporaires et localisées d’oxygène atmosphérique, préfigurant la GOE et révélées par des marqueurs géochimiques.

- Phosphore : Élément nutritif clé, libéré par l’altération des roches volcaniques, qui a stimulé la prolifération des cyanobactéries.

- Cycle biogéochimique : Ensemble des interactions entre les êtres vivants, l’atmosphère, les océans et les roches, modélisé pour comprendre l’oxygénation précoce.

- Modèle numérique : Outil de simulation utilisé par les chercheurs pour relier activité volcanique, climat et production biologique d’oxygène.

Article :Yasuto Watanabe, Kazumi Ozaki, Mariko Harada, Hironao Matsumoto & Eiichi Tajika, « Mechanistic links between intense volcanism and the transient oxygenation of the Archean atmosphere, » Communications Earth & Environment: March 10, 2025, doi:10.1038/s43247-025-02090-x.